質と速度は両立しない。

手を速めれば質が落ち、質を上げれば手は慎重にならざるを得ない。これは事物の不変の法則と言ってよいでしょう。そして大抵の場合、質を犠牲にしすぎてはならない。これは自明のことです。だから「最速」という言葉は多くの場合、字面通りの「もっともはやい」という意味でなく、品質を保持した上で出せる最大の速度という意味で用いられます。

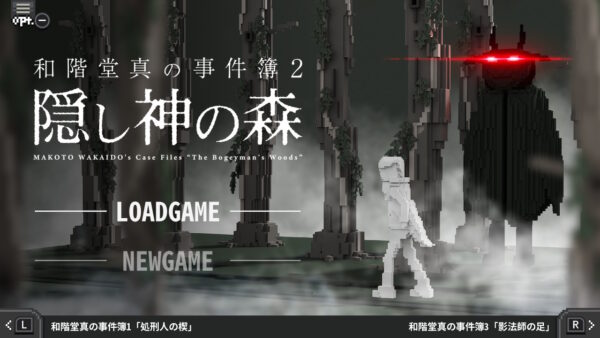

今回プレイした『和階堂真の事件簿』シリーズは、最速とはいかないまでも、速度をひとつのアピールポイントとして前面に出した作品です。曰くそのコンセプトは「1時間でクリアできる推理アドベンチャー」。なるほど、これは確かに早い。他の推理アドベンチャーゲームのプレイ時間はどうかと思い出しますと、おおざっぱな感覚になりますが、短いものでも2時間を切ることは稀なように思います。

しかしそれほどまでに速度を出したのならば、そこではきっと何かが犠牲になっているはずです。いや、もちろんなっていない可能性もありますが、『和階堂真の事件簿』を一通り遊んでみたところ、犠牲になっていると言わざるを得ない内容だと感じています。

ですが、同時にそこには達成もある。本作は簡単にオススメできる作品ではないと思いますが、遊び終えてみると、様々なとこに速度を出しながらも質を保つ工夫や、そのほかシリーズを重ねるたびに、ただ同じ内容を繰り返すのでなく、より良いものを目指して挑戦しようという意欲が見られます。

ではその「1時間でクリアできる」という達成が、一方で生み出した犠牲とは、具体的にはどのようなものであるのか?

その内実を『和階堂真の事件簿シリーズ』4作品のレビューという形を取りつつ、考えてみました。主に本作のシステム部分における工夫と難点を考え、加えて各作品のシナリオ面についても語ります。

なお本記事は具体的なシーンをピックアップしながら語っていくため、『和階堂真の事件簿』シリーズ全作品の致命的なネタバレを含みます。犯人やトリックの内容などについても触れますので、プレイ予定の方は注意してください。

※これ以降『和階堂真の事件簿シリーズ』を縮めて『和階堂』と呼びます。

【システム面について】既存のコマンド選択ADVと似ている…けれど?

まずはシステム面について。

なぜシステム面の話をするのかと言いますと、本作はその速度を出すために、まずシステム面において工夫している部分が見られるからです。

その工夫がどのようなものかを分かりやすくするため、当ブログではすっかりお馴染みになった『ファミコン探偵倶楽部』シリーズの1つである『うしろに立つ少女』と『和階堂』を比較してみます。なぜこの2作を比較するのかと言いますと、システムが似ているからです。ちなみに同じ『ファミコン探偵倶楽部』シリーズにおける『消えた後継者』でも『笑み男』でもなく『うしろに立つ少女』を選んでいることにも理由がありますが、あんまり重要ではないので書きません。

※これ以降『ファミコン探偵倶楽部 うしろに立つ少女』を縮めて『うしろ』と呼びます。また断りが無い限りはSwitchでのリメイク版を指します

和階堂と『うしろ』のシステムが似ていることを確認しよう

さて、さっそく2作を比較してみます。

下の2枚のスクリーンショットを見れば分かるように、パッと見では2作は全然違うゲームです。では私は、2作のどのような部分を指して「似ている!」と言っているのでしょうか。

私がここでいう2作の似ている点とは「ゲームの進め方とプレイヤーのやること」です。

具体的に見ていきます。

『うしろ』は伝統的なコマンド選択ADVです。そのためゲームの進め方、そしてプレイヤーのやることはシンプル。とにかくコマンドを選択することがゲームの進行方法であり、プレイヤーのやることは当然とにかくコマンドを選択することです。

例えば上で例示したスクリーンショットのシーンならば、以下のような手順を踏むことでゲームが進行します。具体的な場面を見ながら確認してみます。

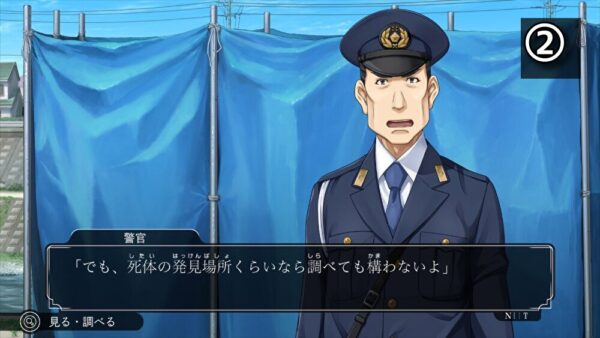

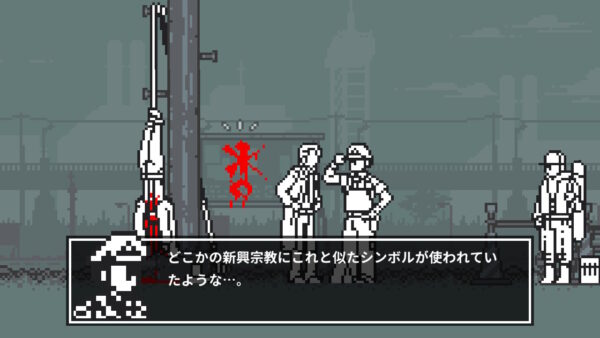

プレイヤーはこの①の場面で、画面内の警察官から「聞く」コマンドから様々な話題を選択し、会話をします。そうして会話を進めていると、やがて警察官から↓のようなセリフが出てきます。

「でも、死体の発見場所くらいなら調べても構わないよ」

このセリフが出ると、プレイヤーの選択可能なコマンドに「調べる」→「発見場所」が追加されます。それが↓のスクリーンショットです。

『うしろ』はこうして人物に対して「聞く」コマンドを繰り返して情報を集め、すると出現する新たなコマンドを更に選択していくことでゲームが進行していきます。その新たなコマンドを選択していくうち、また新たなコマンドが…という流れを繰り返します。

つまり「コマンドを選んでいく」→「そのうち新しいコマンドが増える」→「またコマンドを選んでいく」をひたすら行う。

では『和階堂』の方はどうなのか。プレイ済みの方にとっては今更感があるでしょうが、一応こちらも具体的な場面を見ながら確認してみます。

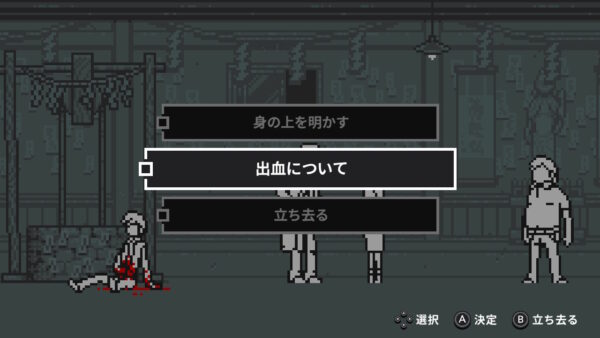

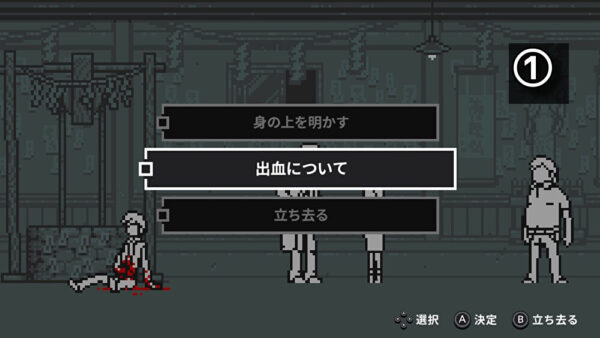

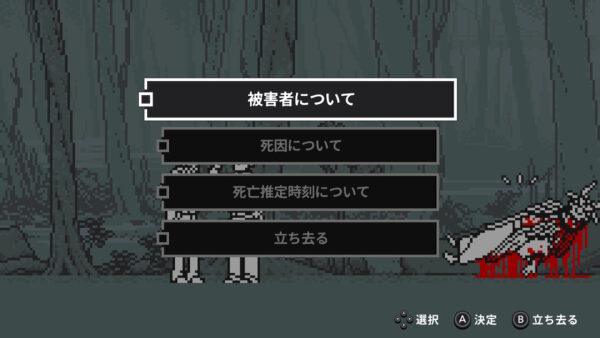

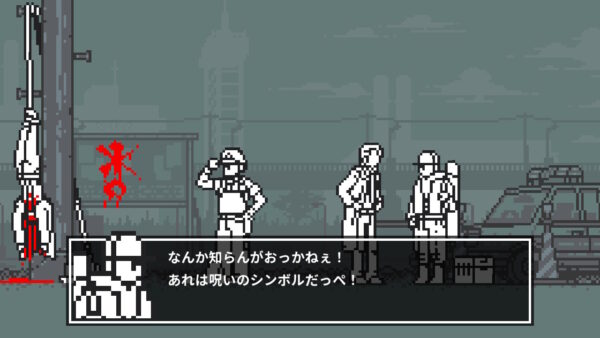

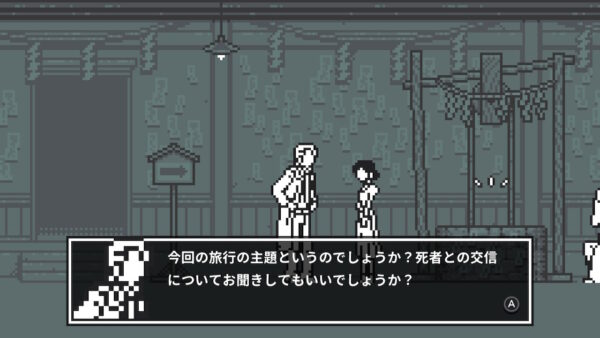

下のスクリーンショットは上で例示したものと同じ場面です。ウィンドウに隠れてしまって脚しか見えませんが、画面中央の右側にいる人物に話しかけている状態です。『和階堂』はこうしてキャラクターに話しかけると、そのキャラに対して聞くことが可能な話題コマンドが表示されます。↓のシーンの場合は「身の上を明かす」と「出血について」の2つの話題を選択可能なことがわかります(「立ち去る」は会話を終了するコマンド)。

画面内の他の人物にも同じように話しかけることが可能で、更に全体マップから別の場所に移動すれば、そこにいる人物にも同じく話しかけることが可能です。

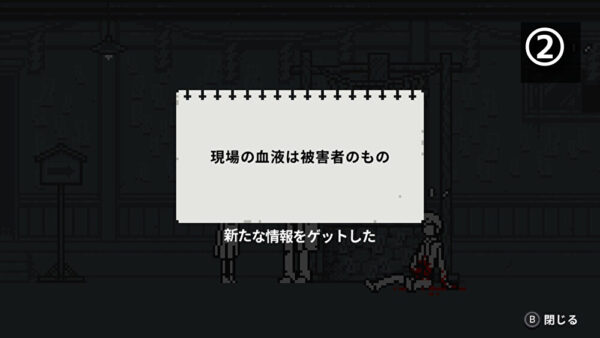

そうしてキャラクターに話しかけて実行可能なコマンドを選択していくと、新たなコマンドを入手することがあります。上記の①のシーンの場合だと「出血について」を選択すると、新コマンド「現場の血液は被害者のもの」を入手できます。

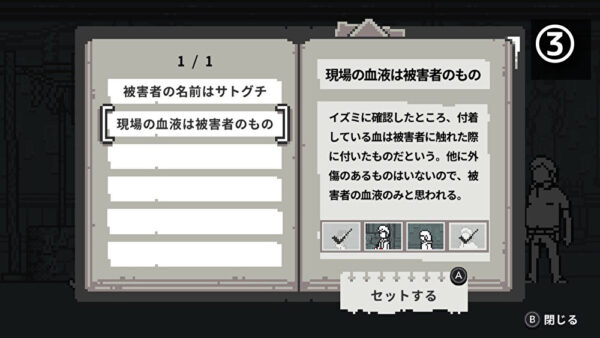

『和階堂』はこうして入手したコマンドを、RPGのアイテムのように装備することが可能です↓

コマンドをセットした状態で、そのコマンドに対応するキャラクターに話しかけると、そのコマンドに基づいた会話を実行可能です。

こうしてキャラに話かけてコマンドを選び、それにより新たなコマンドを入手し、それをセットして実行…という流れを『和階堂』は繰り返します。これは『うしろ』がコマンドを選択していくと新しいコマンドが出現し、これを選ぶことで再び新しいコマンドが…という流れと似ています。私がさっきから言っている2作は似ているというのは、この部分を指しています。

とはいえ、もちろん違いもあります。そして本記事において重要なのは違いの方です。その違いをより目立たせるために『うしろ』を引き合いに出しました。この違いをしっかり確認することは『和階堂』が「1時間でクリアできる」を実現するために行ったであろう工夫に着目するうえで重要なステップであると考えています。

というわけで、次は2作の違いを確認してみます。

いくつものコマンド、そして分散している進行フラグが『和階堂』の特徴

さて『和階堂』と『うしろ』の違いを確認…といっても、当然この記事内でその全てを挙げて語ることはできません。

そのためここでは本記事の主題に関係のあるポイントのみ…つまり『和階堂』がその早さを実現するうえでの工夫が見られ、かつそれが『うしろ』との差異であるようなポイントに絞ってピックアップします。しかしそのような縛りを設けた上でも、やはりその全てを挙げきることはできないでしょう。ですから実際にピックアップするのは、早さを実現するための工夫に着目するために必要なものの中の一部…というのが正確なところです。

とはいえ、これから挙げるその一部のポイントは『和階堂』をレビューする上では極めて重要な点になるだろうと確信しています。

そのピックアップしたいポイントは大雑把に言って2点あります↓

本記事でピックアップする『和階堂』の2つのポイント

1.たくさんのコマンド

2.分散する進行フラグ

この2点について『和階堂』の実際のシーンを見ながら確認し、同時にその良し悪しも考えてみます。

たくさんコマンドを入手しながら進める『和階堂』

『和階堂』と『うしろ』の違いの一つは、入手できるコマンドの数です。

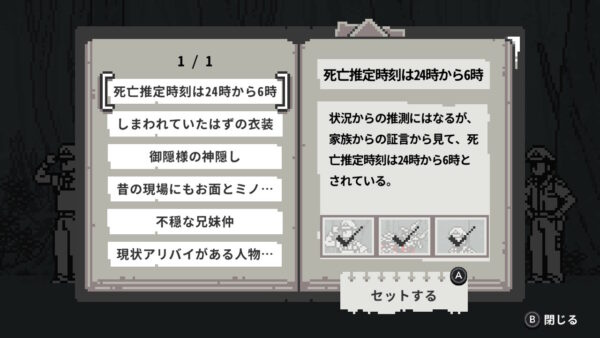

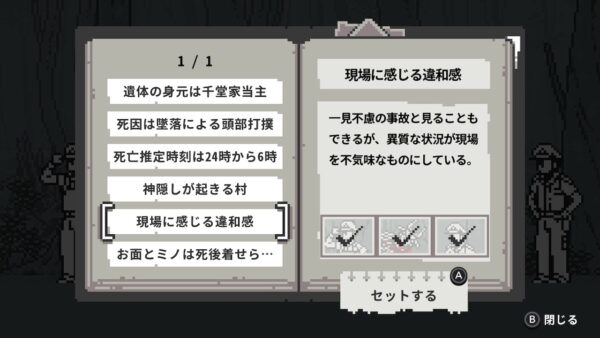

以下のスクリーンショットは『和階堂』のセット可能なコマンド一覧を表示している場面です。

画面内に6つのコマンドが並んでいることが分かります。これらは全てセット可能で、対応するキャラクターに対して実行できます。ゲームを進めていくとコマンドは更に増え、場面によっては20近くになることもあります。

対して『うしろ』はここまでコマンドが追加されていくことはありません。厳密に言うと『うしろ』も実行可能なコマンドはたくさんあるのですが、少なくともゲーム中に新たに、物語に関係のあるコマンドとして追加されていくものはここまで多くありません。

ではこのたくさんのコマンドは『和階堂』の早さとどう関係してくるのか…を考える前に、もう一つのポイントである「分散する進行フラグ」に関する違いについても確認しておきます。ひとまず今は「『和階堂』はコマンドがやたら多い」とだけ認識しておけばOKです。

進行フラグが分散している『和階堂』

もうひとつピックアップしておきたい『うしろ』と『和階堂』の違いは、進行フラグが分散していることです。

これはどういうことかと言いますと、まぁ具体例を見た方が早いので確認しながら解説します。

さて『和階堂』には全体マップ画面があります。ゲーム中は常にここから移動先を選択して移動可能です。

それぞれの移動先にキャラクターが配置されており、話しかけるなどして情報収集を進めます。ここで強調したいのは、この移動先のそれぞれにゲーム進行に必要なキャラクターが散っていることです。つまりゲームを進行させるためには複数の地点を行ったり来たりしながら、コマンドを各地のキャラに対して実行していく必要があります。どれか1キャラだけに委ねられていることはありません。

こういう仕様を指して「分散する進行フラグ」と言っています。

一方の『うしろ』はどうかと言いますと、こちらも複数の地点を移動可能な場面はありますが『和階堂』ほどフリーではなく、また大抵の場面において、ゲーム進行に必要なキャラはその時点でアクセスできるどれか1キャラです。

この違いはつまりどういうことか。

例えばA、B、Cと移動可能な地点があるとして、『和階堂』の場合はこの3つの内の複数あるいは全てに、ゲーム進行に必要なキャラが同じタイミングで配置されています。つまりAにいるキャラだけにコマンドを実行してゲームを進めることはできません。BとCにいるキャラにも必要なコマンドを実行することで、初めてゲームが進行します。ゲームが進行するとキャラが移動したり、コマンド実行時に話す内容が変化したりします。

そして『うしろ』のはたいていの場面において、その時点でゲーム進行のために必要なキャラはどこか一つの地点に配置されています。1A、B、Cのいずれか一つにキャラがいて、そのキャラに対して必要なコマンドを実行しおえると、他の地点にキャラが出現したり、あるいは新しい地点Dに移動したりします。『和階堂』の場合はこのように進行フラグが一人のキャラに委ねられていることがまずありません。ほぼ必ず複数のキャラへのコマンド実行が必要です。それが終わるまではキャラはずーっと同じ場所にいますし、話す内容も変わりません。

この「分散する進行フラグ」と先に挙げた「いくつものコマンド」が、本記事で注目する『和階堂』の特徴です。もちろんこれは『和階堂』だけに見られる特有のもの…というわけではありません。しかし少なくとも『うしろ』と比較した場合に浮かび上がる点の一つであり、かつ『うしろ』はコマンド選択ADVの中でもオーソドックスな作りの作品でありますから、それとの違いを『和階堂』の特徴として考えることは問題ないと思っています。

そして『和階堂』の早さを実現するための工夫は、この二つの特徴とその関わりに着目することで浮かび上がってきます。次はこれを見ていきます。

食い合わせの悪いコンセプトと特徴

「たくさんのコマンド」と「分散する進行フラグ」。これを『うしろ』と比べたときに引き立つ『和階堂』の特徴としてピックアップしました。

さて実はこれらの特徴は、よく考えてみると『和階堂』が掲げる「1時間でクリアできる推理アドベンチャー」というコンセプトにとって都合の悪いものです。そう言える理由はごくシンプルで、プレイヤーの実行可能なコマンドがたくさんあり、その中の特定のどれかを、複数ある対象のいずれかに実行することでゲームが進行するならば、コマンドとその実行先の数が多ければ多いほどプレイ時間は伸びてしまうからです。

例えば実行可能なコマンドが10あり、その実行先となる対象が3つあったならば、もし全対象に全コマンドを実行しようと思ったら30もの組み合わせを試していくことになります。コマンドと対象の数が増えれば増えるほど、組み合わせの数も増加することは言うまでもありません。

そして推理ADVというジャンルは、ゲームが進むにつれ提示する情報や重要なキャラクターがだんだんと増えていくのが自然だと思っています。

ですから『和階堂』目指す「1時間でクリアできる」というコンセプトは、先に挙げた同作の特徴である「たくさんのコマンド」と「分散する進行フラグ」とは相性がよくないと考えます。

もちろんコマンドや対象の数を増やし過ぎないようにするだとか、コマンドと実行先の組み合わせをゲーム内情報から推論できるようにするだとかの工夫によって、全組み合わせを対象にした総当たりを防ぐことは可能です。…が、私が遊んだ印象から言えば『和階堂』はそういうゲームではありません。ゲームが進行するほどに情報量が増え=コマンドと移動先が増えて、そして誰にどのコマンドを使うかを推論可能な場面は…ないとは言いませんが全てがそうではありません。そして1つでも推論不可能な組み合わせがあるならば、他が推論可能であったとしても結局その一つを探すために総当たり的な選択は発生してしまいます。

では『和階堂』はコンセプトと特徴の食い合わせの悪さを、いったいどのようにして解決しているのでしょうか。この解決法こそが本作が早さを実現する上で行ったであろう工夫の一つであり、本記事が最初の論点として考えたいポイントです。

『和階堂』の示す解決法…それは「超ヒントを常に与える」こと

もったいぶって繋ぎましたが『和階堂』が上記の食い合わせ悪い問題にたいして示す解決法はシンプルです。それはどういうものかと言うと、簡単に言えば「超ヒントを常に与えること」です。

どういう意味か。具体的なシーンを見ながら解説します。

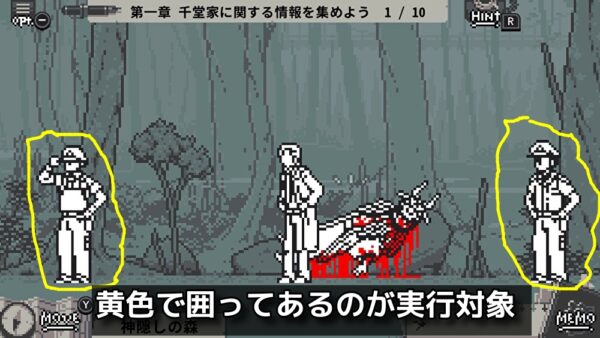

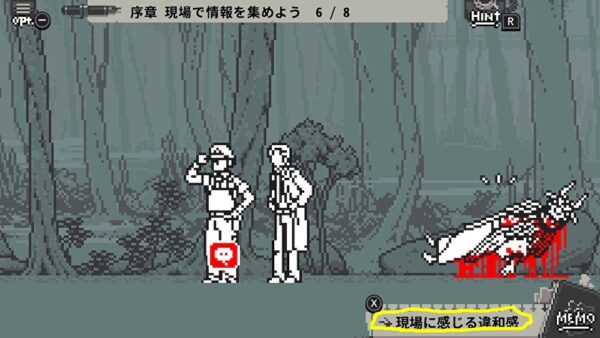

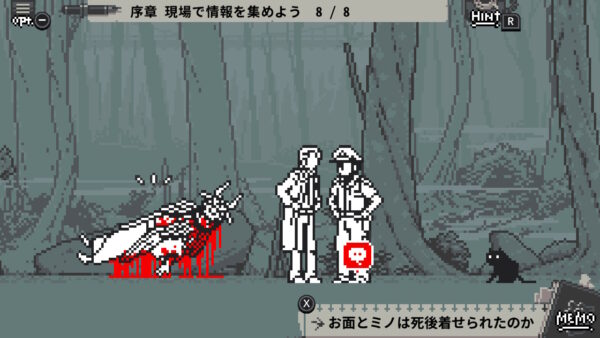

↓のスクリーンショットは『和階堂』のワンシーンです。画面中央に立っているのが主人公。倒れて血まみれになっているのが被害者で、両端にいる警察官二人がこの地点においてコマンドの実行対象=話しかけられる人物です。分かりやすく黄色で囲ってみました。厳密には真ん中に倒れている血まみれの人物=被害者も調べることが可能ですが、本記事ではあまり重要ではないので無視しています。

そして↓が、この場面で実行可能なコマンドの一覧です。セットして話しかけることで実行できます。

この他にも、セットしているコマンドと関係なく各キャラに話しかけると必ず選択できるコマンドがそれぞれ用意されています。それに加えてこの一覧から選択したコマンドが、実際にキャラに対して実行可能なコマンドになります。

さて一覧内にあるコマンドは数えてみると6つです。そして実行対象となるキャラクターは2人ですから、もし単純に総当たりを行うとしたら、コマンドをセットして話しかける流れを12回も繰り返すことになります。

…が、実際にはそんな面倒なことをする必要はありません。というかできません。なぜなら『和階堂』はコマンドこそたくさんあり、また実行対象も複数いますが、それぞれの対象に実行できるコマンドはあらかじめ決められており、そうでないキャラに対しては実行自体ができないからです。

例えば上記一覧内のひとつ「現場に感じる違和感」をセットして、警察官に話しかけてみます。

しかし、この警察官は「現場に感じる違和感」を実行できるキャラではないため「現場に感じる違和感」をセットした状態で話しかけたとしても、これに対応するコマンドが出現しません↓

一応3+1つコマンドが表示されていますが、これはいずれもセットしているコマンドとは無関係に、この警察官に話かけたときに必ず表示されるコマンドです。セットしている「現場に感じる違和感」に対応するコマンドは存在しない=この警察官に対して「現場に感じる違和感」を実行することはできません。

つまり「現場に感じる違和感」をセットして実行してみたけど、なんの意味もなかった…ということにはならない。そのキャラが対応していないコマンドはそもそも実行自体ができない仕様です。

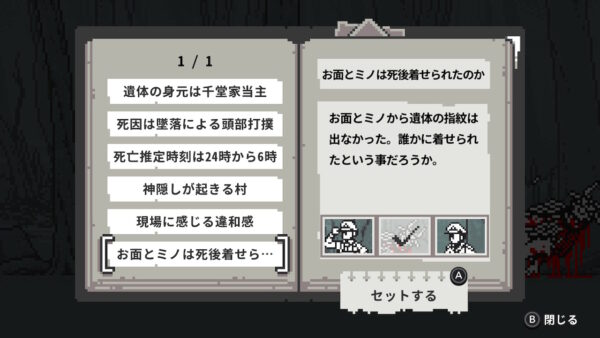

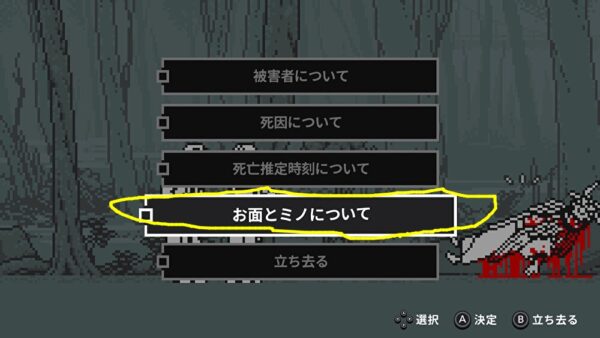

しかし、一覧内の別のコマンド…たとえば「お面とミノは死後着せられたのか」をセットすると、これがどうなるか。

この場合、対応するコマンド「お面とミノについて」が増えていることが確認できます↓

このまま「お面とミノについて」を選択すると、警察官から事件解決に関わる重要な話を聞くことができます。

まとめますと『和階堂』にはたくさんのコマンドがありますが、全てのコマンドを全てのキャラに対して試す必要はありません。というか試そうとしても試せない。対応していないコマンドをセットした状態で話しかけても、それに応ずるコマンドが出現しないからです。ならばプレイヤーは、一覧内のコマンドの中から、キャラが対応しているコマンドだけを抜き出してセットし、それだけを試していけばいいことになります。

そこで次に問題になるのは、ではどのようにしてその「キャラが対応しているコマンド」を見つけ出すかです。対応しているコマンドだけを試せばいい!と言っても、その対応しているコマンドがどれか分からなければ、結局全て試してみるハメになりかねません。

では『和階堂』はこの問題をどのように解決しているのか。

なんと各キャラが対応しているコマンドがどれかは、メニュー画面で確認できてしまいます。

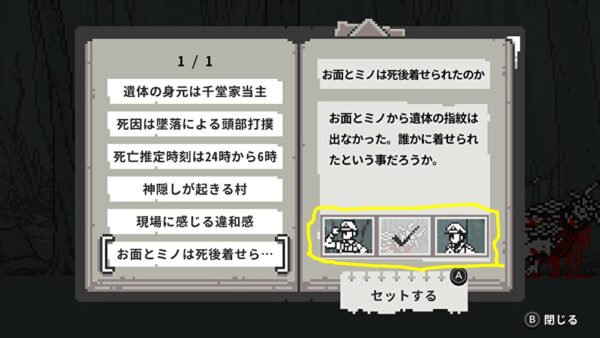

先ほどのコマンド一覧のスクリーンショットをもう一度見ます。今度は画面右下の黄色で囲ってある部分に注目してほしい。キャラクターの顔写真のようなビジュアルにチェックマークがついているのが確認できるでしょう。

このチェックマークは何なのかと言いますと、今カーソルがあっているコマンドが実行可能なキャラであるか否か、もしくは実行可能だけれど既に一度実行済みである場合を示しています。つまりチェックマークがついている場合は対応がなく、そのコマンドをセットした状態で話しかけても意味がない。あるいは既にその情報はチェック済みということになります。

このスクリーンショットは「現場に感じる違和感」にカーソルを合わせてあります。そしてチェックマークは3つ全てについている。そのためこの地点にいる人物は全員、このコマンドには反応しないことがメニュー画面を見ただけで分かることになります。実際「現場に感じる違和感」をセットした状態で警察官の一人に話しかけても意味が無いことは上で確認した通りです。

では次は「お面とミノは死後着せられたのか」にカーソルを合わせてみます。すると…

3つの顔写真の内の両側2つに、チェックマークがついていないことが確認できます。これはこのコマンドに対してそのキャラが反応することを示しています。ただし中央にはチェックマークがついていますから、このキャラ(というか死体)は反応しないことが分かります。

これらの情報から、プレイヤーはこの地点において「現場に感じる違和感」は試す必要が無いこと、そして「お面とミノは死後着せられたのか」は3キャラ中の2キャラに試せばいいことが分かります。他のコマンドも同じ要領で、カーソルを合わせてチェックマークが消えるかどうかを見ればいい。

つまり『和階堂』は、たくさんのコマンドと複数のキャラから生まれるいくつもの組み合わせのうち、どれを試せばいいかをメニュー画面で伝えてしまうのです。上で書いた「超ヒントを常に与える」とはこのことを指して言っています。

このヒントがありますから『和階堂』においてプレイヤーはいくつコマンドを入手しようが、その実行先がどんなに増えようが、その組み合わせを探すのに苦労することはほとんどありません。コマンド一覧から各コマンドにカーソルを合わせ、顔写真にチェックマークが入るかどうかを見るだけで、どの組み合わせを試せばいいのかが分かるからです。

この「超ヒントを常に与える」仕様こそ『和階堂』がたくさんのコマンドと分散する進行フラグという特徴を持ちつつも「1時間でクリアできる」を実現可能にしたポイントである…そう考えています。

どのキャラがどのコマンドに反応するかをメニュー画面で確認できてしまうというのは、ともすれば主人公が未来予知でもしているように見えかねない大胆なやり方です。試してもいないコマンドに対してキャラが反応するかどうかが事前に分かるというのは、まるで超能力のようです。

しかしこの大胆な仕様でもって、食い合わせの悪い特徴を持ちつつも、しかし大幅なプレイ時間の短縮に成功しているのは間違いはないでしょう。ちなみに『うしろ』はどうかなのかと言いますと、少なくともここまではっきりしたヒントは与えません。話の流れなどで選択すべきコマンドに誘導することはあれど、チェックリスト的に確認できるようなことはありません。

この仕様こそ『和階堂』が早さを実現するために行っているとても大きな工夫である。そう考えています。

しかしこの仕様。早さにコミットメントすると同時に、別の難点も生み出してしまっています。次は早さの犠牲になっているものに目を向けてみます。

主体性の薄い簡素なゲーム体験

本作はその早さを実現するために⋯というのはあくまで私の意見ですが⋯超ヒントを与える仕様にした。しかしそれは早さにコミットすると同時に、本作にネガティブな要素ももたらしていると考えています。

そのネガティブとは何か。一言でいえば「プレイヤーの主体感覚の喪失」です。

前述の通り本作は探索面において、誰にどのコマンドを使えばいいのかをメニュー画面で伝えます。これはコンセプトと特徴の食い合わせの悪さをカバーし、作品が目指す早さを実現するためのポイントになっていると言えるでしょう。

しかしここで考えておきたいのは、そもそも『和階堂』はその工夫がなければ…つまり誰にどのコマンドを実行すればいいかを伝えるくらいの超ヒントが提示されなければ、とてもプレイしていられない作品であるということです。

もし仮に本作のいくつもの選択肢と分散した進行フラグの組み合わせをヒント無しで探るとしたら、膨大な手間がかかるでしょう。もちろんプレイヤーが組み合わせを推理などすることによって、その手間をいくらか減らすことは可能かもしれません。しかし本作のコマンドと実行先の組み合わせは、その全てが推理できるようには作られていません。そして1つでも推理できないものがあれば、どうしても膨大な組み合わせを総当たり的に探していく場面がでてきてしまう。

このようなある意味では不完全な仕様を整えるのが、前述の「超ヒントを与える」ことです。

つまり本作は、そのままでは手間がかかりすぎる仕様を、超ヒントを与えることによって手間を大幅に削減することで、遊べるゲームに仕上げつつ、かつ時短も達成しているとも言える。そのため本作の「超ヒントを与える」は、工夫と言うよりはむしろ必須の機能であるのかもしれません。そのままでは膨大な手間がかかってしまうゲーム内容を、この超ヒント仕様によって素早いゲーム体験へと転換させつつ、そしてそもそもこのような仕様でなければかなり苦しいゲームです。

ですがこれは裏を返せば、プレイヤーは常にヒントを見ながら…つまりどのコマンドを誰に使えばいいのかを確認しながら進めることが前提のゲームに仕上がってしまっているとも言えます。その膨大な手間を前に、ヒントを使わずにゲームを遊ぶことは想定されていない。そしてプレイヤーにとってもまた、ヒントを見ずに攻略しにいく選択肢はありえない。だから常にメニュー画面を開き、チェックマークを確認しながらゲームを進めていくことになる。

ここに問題があると考えています。この常にメニュー画面からチェックマークを確認し、対応するコマンドをセットしてチェックマークを埋めていく…これは『和階堂』にとって必須の仕組みではありますが、早さを実現するポイントではありますが、その達成と同時に何かを失っている感覚がある。

ではその失われたものは何かと言いますと、繰り返しますが「プレイヤーの主体感覚」です。

しかし「プレイヤーの主体感覚」と言っても、それが具体的に何を言っているのかさっぱりわからないと思います。そしてなぜその「プレイヤーの主体感覚」なるものが失われることがネガティブなことなのかも説明が必要でしょう。

これに関して、自分でも言語化が難しいなと思っていますが、考えてみます。

プレイヤーの主体感覚とは、私が私の意思で事柄を決定している感覚のことである。

ところで、私たちはどのようなとき、そのビデオゲームの中において「主体である」という感覚を得るのでしょうか。

そのためにはまず「主体」とは何かを考えねばなりませんが、これをここでは「自分の意思に基づいて行動するもの」くらいの意味で捉えることにします。厳密な意味や哲学的な定義は無視します。

ならば「主体である感覚」とは「私は自分の意思に基づいて行動を決定しているという感覚」のことを指すでしょう。

つまり「ビデオゲームの中でプレイヤーが『主体である』という感覚を得る」とは「ビデオゲームの中で私が私の意思に基づいて行動しているという感覚を得ている」という状態です。繰り返しますが本記事内ではこういう意味で言っていますよ、というだけです。辞書で引いたらぜんぜん違う意味が出てくるかもしれません。

ポイントはあくまでも「感覚を得ている」だけだということです。実際のところはがんじがらめだったとしても「自分が主体だ!」という感覚を得ているならば、それは何の問題もありません。

私たちは、常に内面化されたルールや制約のもとで主体感覚を得る。

さて主体であるということ、その感覚を得るという言葉をどういう意味で使っているのかを簡単にですが共有しました。

しかしここで疑問が浮かびます。私たちは本当の意味で、自分の意思に基づいて行動を決定することなどあり得るでしょうか?

当たり前ですがビデオゲームには…いやこの現実世界には、必ずルールや制約があります。個々人の行動はそのルールや制約の下で行われます。その範囲外に出ることは不可能であるか、あるいは法に触れることになるでしょう。ですから、例え私たちが「〇〇をしたい!」と思ったとしても、それがルールや制約の範囲外にあるならば行動に移すことは普通は出来ない。

例えば「空を飛びたい!」と思っても、私たち人間にはそれができません。あるいは『ドラゴンクエスト』を遊んでいて「3回連続で攻撃したい!」と思ったとしても、やはりそれは実行できない。

このような意味で、私たちの「〇〇したい!」という意思は常に制限を受けています。これから解放されることは決してあり得ないでしょう。

そうなると私たちが主体であること、そして主体感覚を得ることは不可能なのでしょうか?

もちろん、そんなことはない。実際ドラクエで3回連続攻撃できないからといって「自分は主体ではない!」という感覚を抱くことはないはずです。

ではなぜ行動を制限されているのに主体でないこと、あるいは主体感覚が侵犯されている感覚を抱くことはないのでしょうか。これを私なりに考えてみると、人は誰しも自身の行動を縛るルールや制約を常に内面化しており、その範囲内で「〇〇したい!」という意思を抱くからではないかと思います。範囲外に出てしまうような意思はそもそも抱かないか、あるいは抱くこともありますが、それ以前に内面化された制約やルールが「不可能である」という前提を作り、その範囲外に及ぶ意志が制限されたとしても「仕方がないこと」として受け入れるような態度を作る。このような態度が主体であること、主体感覚を侵犯されているような気分を打ち消すのではないでしょうか。

例えば「空を飛びたい!」という意思の前に、私たちの心の中には「人は空を飛ぶことができない」という制約がまず先にある。ドラクエを遊んでいて「3回連続で攻撃したい!」と思うこともあるでしょうが、それより先に「1ターンに1行動まで」というルールがあります。このルールや制約が内面化されることで、その範囲外にある行動を意志に基づいて行えなかったとしても、それを主体であること、主体感覚の侵犯であるとは捉えない気分が作られている…そう考えています2。

逆に言えば、ルールや制約の内面化がされていない場合は話が変わってきます。分かりやすい例なのは子どもでしょうか。子どもは社会のルールをまだ知りませんから、その範囲外に出るような行動を「〇〇したい!」と本気で思い、それができないと主体感覚の侵犯を覚える…のではないかと思います。

そして重要なのは、たとえルールや制約でがんじがらめになっていたとしても、それを内面化しており、主体感覚の侵犯を「仕方がない」と受け入れる気分が作られているならば、どれほど主体から遠かったとしてもそれを主体感覚の侵犯だとは思わず、むしろ主体感覚を抱くことはあり得る。むしろ主体感覚とは常にそのようなものである…ということです。

例えばドラクエを遊ぶとき、誰もが「1ターンに1行動まで」というルールを内面化していると思います。このルール下では「攻撃しながら薬草を使いたい!」という意思を持ったとしても、それができない。この意味で私たちは主体ではなく、ルールが主体感覚を侵犯しているとも取れますが、しかし「攻撃しながら薬草を使う」はルールの範囲外の行動であるから、できなかったとしても「私は主体ではない!」という感覚に繋がらないでしょう。「仕方ないだろ」と思うはずです。そういう縛りのもとであっても「私は主体である!」という感覚を抱くことが可能で、というか縛りが完全に取れることなどありえないのだから、主体感覚ってのはいつも縛りのもとで覚えるもんだよ…ということを言っています。

さて話を『和階堂』に戻しましょう。私は上で「『和階堂』は早さを実現するための工夫により『プレイヤーの主体感覚』が失われている」と主張しました。これはつまりどういう意味なのか。ここまでの話を踏まえて考えてみます。

正解ルートをたどるような体験の『和階堂』に「私」があるか?

『和階堂』からは「プレイヤーの主体感覚が失わている」…これを上記を踏まえて記述しなおすと「『和階堂』からは「プレイヤーが自分の意思に基づいて行動している」という感覚を得ることができない」という話になります。

前述の通り『和階堂』は探索面において、常にプレイヤーに超ヒントを提示します。メニュー画面において確認できる「どのコマンドを誰に使えばいいか?」の表示がそれでした。

これによりプレイヤーは大量のコマンドと、それを誰に使うか?の選択を迷わず決定できます。だからこそ『和階堂』は早いわけですが、しかし同時に、常に攻略情報を見ながら「埋め」を行っているだけのようなプレイ感覚ももたらす。ここに私は「プレイヤーの主体感覚の喪失」を覚えました。

これを分かりやすく示すために、もういちど『うしろ』と『和階堂』を簡単に比較してみます。

『うしろ』は、その探索面において誰にどのコマンドを使うかは、プレイヤーがある程度自由に決定することができます。

このスクリーンショットには4つコマンドがあり、このほかにもいくつものコマンドが用意されています。実はゲームの進行に関係あるコマンドほんの一部ですが、そういう言わばアタリとハズレも含めて、プレイヤーはどれを選択しても良い。

これと比較すると『和階堂』のコマンド選択から「プレイヤーの主体感覚の喪失」を覚えてしまうことが何となく伝わるのではないかと思います。

『和階堂』は対象に実行できるコマンドが確認可能で、実行しても意味がないコマンドはそもそも選択すらできません。関係あるコマンドだけが選べるようになっており、しかもそれがどのコマンドなのかはメニュー画面で確認できます。だからプレイヤーはカーソルを動かしながら画面右下のチェックマークを確認し、マークがついてない組み合わせだけを試していけばいい。なるほどこれは面倒がないし、なにより早い。「1時間でクリアできる」を実現するためには必須の、そして良い工夫でしょう。しかしそこには攻略情報を見ながら正解をなぞっているだけのような感覚…私が私の意思でコマンドを選ぶというよりも、ゲームの指示通りにコマンドを選んでいるだけのような感覚があり、同時に私自身が主体として意思を決定する感覚を失っているように感じます。それは『うしろ』と比較すればより明確に浮かび上がります。

そうして正解をたどるような体験に、果たして主体感覚はあるでしょうか。「こうすればよい」と常に教えられる体験には迷いや失敗がないですが、そのぶん自らの興味や判断をベースに何かを調べたり、あるいは発見したりするような喜びも欠けているように思います。漠然とした表現をすれば、味気ない。

もちろん『うしろ』とてプレイヤーの選択を誘導したり、あるいはほぼ強制的に特定のコマンドを選ばされるような場面がないわけではありません。そしてそのプレイの内実はけっこう作業的というか、機械的に全コマンドをチェックしていくような場面が多いでしょう。

しかし少なくともメニュー画面から正解をチェックしながら選ばせるようなことはない。だからこそプレイヤーが迷ってしまうことや、その迷いが原因で体験が悪い方向へと振れてしまうシーンもあるものの、私自身が主体としてゲームの中で行為している感覚は…少なくとも『和階堂』よりも強い。そうして目の前の課題を言われたとおりにやるのでなく、自らのコントロール下で行うことは、大きなことを言いますが、人間が普遍的に持っている欲求にも繋がるのではないか…とすら思います。『和階堂』の味気無さはこのような欲求と関連しており、それゆえに「プレイヤーの主体感覚の喪失」は問題である。これを証拠で裏付けるのは私には難しい。ですが言いたいことは伝わるだろうと思います。

もちろん、だからといって『和階堂』も『うしろ』のようにすべきだと言うのではありません。そんなことをする必要は全然ない。『うしろ』の方式にも弱点は大いにありますし、何よりもそれでは速度が損なわれる。

ただ同時に言えるのは、『和階堂』の行った工夫によって失われているものがあるのでは…ということです。それは「プレイヤーの主体感覚」だということを主張しています。

しかし、疑問が浮かぶ方もいると思います。そもそも私は上で「制約やルールを内面化しているならば、主体感覚が失われているとは感じない」と言いました。ならば今の私は単に『和階堂』のルールや制約を内面化できていないだけなのではないでしょうか?

それどころか、内面化されているのは『うしろ』のルールや制約であり、それに基づいて『和階堂』を見ているから「プレイヤーの主体感覚の喪失」とか何とかいう面倒くさいイチャモンが思い浮かび、『和階堂』単体で見たら何も問題ないのではないでしょうか?

そうして他のゲームのルールや制約を引っ張り出すことが許されるならば、『うしろ』にだって同じように「プレイヤーの主体感覚が喪失」というイチャモンがつくはずで、これは無限に続く恐れすらあるのではないでしょうか?

これらの疑問はいずれもクリティカルで、はっきり言って反論は難しいところです。

ただ悪あがきをするならば、まず『うしろ』と『和階堂』は上に書いたような点でよく似ているゲームであり、その点でこの比較は有効であると考えていること。そうして比較できるほど似ているならば、片方のルールを用いてもう片方を分析することは問題ないと考えていること。そして私自身けっして『うしろ』が最上のゲームであると考えているわけではないこと…が挙げられます。

更に言えば、たとえ『うしろ』との比較をしなかったとしても『和階堂』には上記の「プレイヤーの主体感覚の喪失」があるていどの一般性をもって感じられると思っています。誰に何を訊けば良いか?がチェックマークによって示され、またそれを見ながら進めることが前提になっている本作からは、自分の意志というよりも、どこか決められた行動をなぞっているような感覚を、誰もが覚える…そう考えています。『うしろ』との比較はこれをより際立たせるために行っていると言っても構いません。

ただし、主体性を補っている場面もしっかりある。

さてダラダラと述べてきた「プレイヤーの主体感覚の喪失」うんぬんですが、実のところ、これは決して『和階堂』の全編に当てはまる話ではありません。また当てはまる部分の内部にも、開発チームが上記の主体性うんぬん問題を認識していて、それを解消するために行ったのではないか?という工夫が見られます。この点にも触れておく必要があるでしょう。

推理パートではプレイヤー自らが考える必要がある。

本作は『超ヒントを与える』と言いましたが、これはあくまでも探索パートに限定した話であるということは。ここでまず一番に強調しておかなくてはなりません。

プレイ済みの方には今更感のある話になるでしょうが、本作は各章の終わりに推理パートがあります。ここではゲーム側が出す事件のナゾにプレイヤーが一問一答的に答えていきます。この推理パートではヒントは一切ありません。自ら考える必要がある部分です。本作は探索パートこそ前述通りの内容ですが、推理パートはノーヒントにすることで引き締めをしっかり行っているとも言えます。

しかし、引き締めとするにはこの推理パートは簡単すぎます。そのため探索面の難点をカバーしきれているとは思いません。

探索パートにおけるハズレコマンドの存在

もう一点注目したいのは、探索パートにおけるハズレコマンドの存在です。

前述の通り本作は探索パートにおいて超ヒントを与えます⋯が、実はこの超ヒントによって示される組み合わせの中にも、いくつかハズレが混ざっています。ハズレの組み合わせはゲームの進行に必須ではなく、選択しても大した話は聞けません。

考えておきたいのは、なぜ開発スタッフはヒントの中にハズレを混ぜたのかということです。というのも、本作が目指す「1時間でクリアできる」を実現する上では、不要な行動をとる方向へと誘導する意味はほとんどないはず。最短距離でゴールしてもらうことだけを考えても良かったはずです。

なのになぜ、選んでも意味がない組み合わせを用意したでしょうか。

もちろん開発チームの意向など知る由もありません。そのうえであえて予想するならば、探索パートの中に迷いや発見を織り交ぜようとしたためではないか…と考えています。

開発チームにとって、この仕組みで早さを実現するためには、プレイヤーにクリアに関係ない行動を取らせる余裕はないはずです。しかしその中にいくらかでも回り道の可能性を仕込むことによって、プレイヤー自身が迷い、発見する喜び感じる瞬間…正解を示すだけでは得づらい体験を少しでも用意したのではないでしょうか。ゲームの中で意思を持って行動する主体性を、わずかではありますが取り戻しうる瞬間とも言えると思います。

とはいえ、ほんの少しのハズレコマンドは全体の印象を変えるほどの力を持ってはいません。

それでも『和階堂』チームは、私が上でだらだら書いた主体感覚うんぬんの問題点などはとっくに認識しており、早さを実現しながらもそれを補う仕様を織り交ぜようと苦心したのではないだろうか?

そんな妄想をすることくらいはできます。

ここまでのまとめ

ずいぶん長くなりましたが、『和階堂』のシステム面の話は以上です。ここまでのまとめを軽く書いておきます。

まず『和階堂』と『うしろ』を似たようなゲームであるとして比較し、両作の違い=『和階堂』の特徴として「いくつものコマンド」と「分散する進行フラグ」をピックアップしました。この二つの特徴と「1時間でクリアできる」のコンセプトは食い合わせが悪いことも確認しました。

この食い合わせの悪さをカバーし、早さを実現するための仕組みとして「超ヒントを与える」という工夫が施されている…と私は考えています。

しかしこの工夫は、プレイヤーの主体感覚の喪失させるものである…と主張しました。誰にどのコマンドを実行すればいいかを簡単に確認でき、かつそれを使わないととてもプレイしていられないような内容であるため、プレイヤーとしては常にチェックマークを確認しながら埋めていくだけのようなプレイ感覚を抱いてしまう。ここに主体感覚の喪失が生じていると考えています。

主体感覚の喪失は、言わば味気無さに繋がる。それは言われたことを言われたとおりにやるだけのような感覚であり、『和階堂』は早さを実現するための工夫により「1時間でクリアできる」という価値を実現しつつも、同時に犠牲も確かにあるゲームである…というのが、ここまでの主張の大筋です。

【シナリオ面について】シリーズ各シナリオの時短ゆえの功罪を考える

ここまでは『和階堂』のシステム面について、早さを達成する一方で犠牲になったものが何であるかを考えてきました。

これより先は視点を変え『和階堂』のシナリオ面を見てみます。当たり前ですが、早さを実現するならばシナリオもまたそれに応じたものではなくてはいけません。1時間で終えられる程度のシナリオを書く必要があるでしょう。

そして『和階堂』はシナリオ面にもまた、早さを達成する一方で犠牲になったものが垣間見えます。しかし同時に達成と挑戦もある。ではそれは何か。これを私なりに考えてみたことを以下より書きます。

なおこれより先は『和階堂』全シリーズのシナリオの全容をネタバレしつつ語ります。真犯人やトリックなど、シナリオの根幹まで含めてネタバレありで触れます。未プレイの場合、この先を読んでしまうと自分でプレイする際の楽しみを大きく損ないます。

また私もここまで書いてきて結構疲れているので、これより先はここまでの内容よりもちょっと適当になっています。怠惰としか言いようがないですが、カンベンしてくれって感じです。

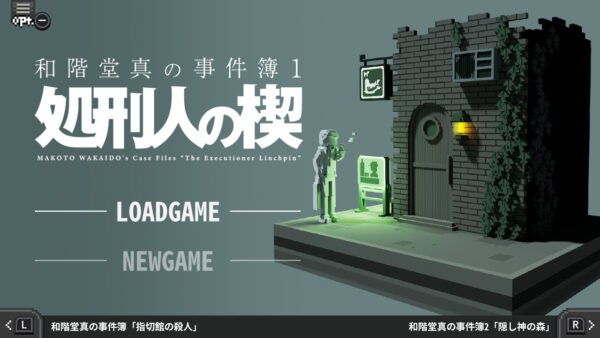

『処刑人の楔』…早いが、単純すぎる。あからさまな不自然も見られる。

まずはシリーズ1作目『処刑人の楔』から。

『処刑人の楔』はかなり分かりやすい形で欠点が出ています。それは簡単に言えば、シナリオが単純すぎること、かつ犯人の行動があからさまに不自然であることです。

それぞれ解説します。

まずシナリオがシンプルすぎることについて。ここでいう「シナリオが単純すぎる」とは具体的にどういうことを指して言っているのかといいますと、「シナリオを通して得られる情報がまっすぐに犯人に繋がりすぎていること」です。

『処刑人の楔』では様々な手がかりを得て犯人を突き止めますが、その手がかり一つ一つが、まっすぐ犯人に繋がっています。まっすぐすぎます。例えば目撃情報があがる「ローブを着た男」はミスリードでも何でもなくそのまま犯人ですし、現場に落ちている(!)ノコギリはそのまま犯行に使われた凶器で、それを購入した店に残っている領収書には、犯人が所属している宗教団体の名前がしっかり記載されています。それぞれの情報がある人物をまっすぐ指しており、そして実際にその人物が犯人です。

そこにはプレイヤーを惑わせようとするツイストがありません。予想を裏切る展開も、不可解な展開もない。情報を追っていくとしぜんにある人物にたどりつき、その人が犯人でゲームが終わってしまいます。そのようなシナリオがダメなわけではありませんが、推理ものとしての面白味が欠けていると言わざるを得ない…そう思います。その面白味とは何かと言えば、だれが、なぜ、どうやってを迷うことによって生まれ得る、真相を明らかにする面白み、物語として先行きが簡単には見えない面白みです。

もうひとつの犯人の行動の不自然さも、似たような意味です。

『処刑人の楔』の犯人の行動は、まるで名乗り出るかのような行動をとってばかりいます。現場に自分が所属している宗教のシンボルマークを残しますし、凶器は現場に置きっぱなしで、ローブなんていう目立つ格好をして被害者と共に行動をしている。いずれも私のような素人でも変だと感じるようなヘマばかりで、犯行を隠したいのならば明らかに不自然です。

このようなシンプルさ、不自然さがなぜ生まれてしまったのでしょうか。私が思うに、早さを目指したがゆえではないでしょうか。「1時間でクリアできる」を実現するためには、事件はシンプルにした方がいいし、二転三転するような展開を作ることは難しいし、難解なトリックを暴く時間も確保しづらいと思います。この辺りが早さゆえに犠牲になってしまったものである…というのが私の意見です。

しかし『処刑人の楔』には見逃せない達成もあります。次はそれを語ります。

どんでん返しはお見事…だが、辻褄合わせ以上のものではない。

前項を読んで、既に『処刑人の楔』を遊んだプレイヤーは変だと思ったのではないでしょうか。だって『処刑人の楔』には最後にどんでん返しがあるのですから。

上で私は「情報がまっすぐ犯人に繋がりすぎている」などと言いましたが、これは半分正解で半分間違いです。『処刑人の楔』は最後の最後にどんでん返しがあり、実は犯人は別の人物であることが明かされます。被害者と犯人の関係は実は逆で、殺されたと思っていた人物が殺人者であり、犯人だと思われた人物が被害者です。主人公の目的はこの真相を隠蔽することでした。

このどんでん返しは『処刑人の楔』のとてもユニークな試みだと思います。なぜならこれにより、早さを目指したがゆえの綻びだと思われた犯人の不自然な行動に、正当な理由がつけられるからです。

例えば現場に置きっぱなしにされた凶器も、これ見よがしに残されたシンボルマークも、情報がまっすぐ犯人に繋がっていることも、全てはこの誤りを誘発するため…本当の犯人を隠蔽するための工作であったと考えれば筋が通ります。この目的からすれば、むしろ捜査線上に余計な人物が浮かぶ方が困るでしょう。なるほど時短を目指すと生まれる弱点を上手くカバーする展開だなと驚かされました(それでも不自然な点は残りますが…)。

しかし、このどんでん返しよってなされることは、あくまでも辻褄合わせに留まるとも思います。どんなに物語中の不自然さに正当な理由がつこうとも、プレイヤーの体験が推理ものとしての面白味に欠けていることは変わりありません。ずいぶんあっさり犯人にたどりつくことは変わらない。ただし、そのあっさりにはキチンと理由があった。そして理由があったとしても、あっさり感は変化しません。

そのため『処刑人の楔』の評価を逆転させられるものではないと考えています。

『隠し神の森』…前作の欠点をさっそくカバー…だが、分かりやすすぎる。

次は2作目『隠し神の森』です。

本作は前作を踏まえてみれば、とても良い作品だと言えると思います。なぜなら前作の欠点がさっそく改善されているからです。ただし単体の推理ものとして見れば、難点がはっきりある。

私が前作の欠点がなんであると思っているかは上に書きました。『隠し神の森』はその欠点を二つの点でもって改善していると言えます。二つの点とは何かというと「複数の容疑者とミスリード」と「トリックの使用」です。

『隠し神の森』には複数の容疑者が登場します。カネと愛憎をめぐり浮かぶ容疑者らは皆どこかに怪しい点を持っており、簡単には真相が見えません。そして真犯人はもっとも意外な人物です。この意外性を高めるミスリードも効いていると思います。

このような点によって浮かぶ「犯人は誰か?」という迷いと、予想だにしない意外な結末は、推理ものの面白味を作る根幹の一部だと思います。そしてこの欠けこそが前作の欠点です。これを補った『隠し神の森』はシリーズ2作目にして前作の欠点を改善するシナリオを仕上げてきたと言えるでしょう。

そして真犯人がトリックを使っていることも、前作には見られなかった特徴です。プレイヤーは真犯人を暴くためにこのトリックの内容を明らかにする必要がある。不可解なナゾとその解放をめぐる思考の遊びは、何もかもまっすぐに犯人を指した前作にはやはり欠けていたものです。

それでも、ヒントがあからさますぎる

良いところがしっかりある『隠し神の森』ですが、やはりこれ自体を単体で見れば難点はあります。

もっとも気になるのは、トリックのヒントがあからさますぎることです。

真犯人が使うトリックはネコが鍵になっています。問題なのは、そのネコがゲーム序盤からこれ見よがしに登場することです。これではこのネコが重要だと言っているようなものだと思います。そのため最後に明かされるトリックには意外性が感じられない。もともと明らかに怪しくて、何らかの意味を持っているとしか思えないネコがやっぱり真相のカギであるのは、拍子抜けの展開です。

ついでに言うと、複数の容疑者が一人に絞られていく過程にも問題があると思います。

なぜそう思うか。本作はさんざん言っている通り、誰にどのコマンドを使うかをメニュー画面で確認できます。そうしてプレイヤーは情報を集めていくわけですが、その情報集めの中で容疑者らのアリバイが次々に証明されていってしまいます。

容疑者が絞られていくのは、推理ものとしては重要な展開だと思います。しかしプレイヤーとしては、ゲームの指示を見ながらコマンドを実行しているだけの状態ですから、そこに思考や推理がない。淡々と情報を集めているうちにドンドン容疑者が絞られ、最後はあからさまに怪しかったものがやっぱり真相でした…で終わってしまうため、どうにも事件を解く快が薄いと感じます。

『影法師の足』…真相が微妙。でもシリーズの弱点を逆手に取った良作。

3作目『影法師の足』は『和階堂』シリーズいちばんの作品だと思っています。本作は前2作で生まれた本シリーズの弱点を逆手にとったシナリオを展開する内容だからです。

『影法師の足』は主人公が記憶を失った状態から物語がスタートします。おぼろげな記憶を頼りに捜査を進めますが、調べれば調べるほど、事件の犯人が自分自身であることが証明されていく…という内容が展開されます。

さて前2作までのシリーズの問題点は、まとめて言うならば事件の解決がストレートすぎることと表現できます。『処刑人の楔』は言わずもがな『隠し神の森』も分かりやすいトリックによってあっさりと犯人が分かってしまいます。しかしこのようなシナリオは、時短を目指すうえでは仕方ない部分もある。二転三転を盛り込めばシナリオはどうしても肥大してしまうでしょう。

しかし『影法師の足』はこの問題を「主人公が犯人であることが証明されていく」という展開によって逆手にとって解決している…と感じています。

『影法師の足』も前2作同様、まっすぐ犯人に迫っていくシナリオであることは変わりません。手に入る証拠はいずれも一人の犯人を指し示す。これは通常の推理もので言えば悪手だと思います。しかし、そうして浮かび上がる犯人が主人公となれば話は変わるでしょう。

調べれば調べるほど、プレイヤーにとってはもっとも信頼している人物である主人公が犯人であることが証明されていってしまう。この展開においては前2作までの弱点であったストレートなシナリオ展開も、プレイヤーの緊張感を煽る要因になる。なにせ絶対に犯人ではあってほしくない人物に、まっすぐにたどり着いてしまうのですから。では、その真相は何なのか…こうして興味を喚起することに繋がっているシナリオだと思います。

ただし、ことの真相にはちょっと強引さが見られるとも思います。大胆なギミックであるがゆえに整合性をとることが難しいのだと類推しますが、やはりここは決めなくてはいけない部分です。

とはいえ、シリーズでもっとも好奇心のわくシナリオである作品なのは間違いないと思います。

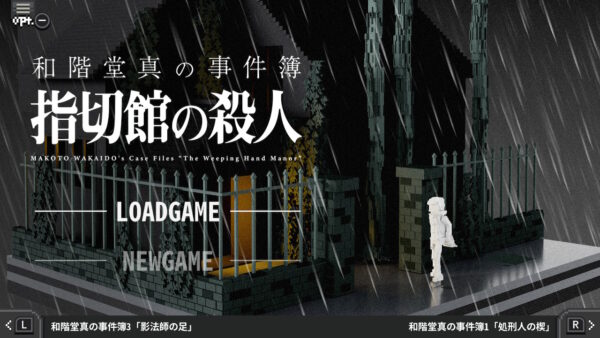

『指切館の殺人』…最後に相応しい挑戦作。だが綻びは多い。

『指切館の殺人』は事実上の『和階堂』最終作です。そのポジションに見合うような複雑なシナリオを展開しようとします…が、上手くいっているとはいいがたい。

『指切館の殺人』は陸の孤島と化した館を舞台にシナリオが展開されます。その最大の特徴は、やはり連続殺人ならぬ連続傷害・殺人事件が展開されることでしょう。

これ自体は『和階堂』にとって大きな挑戦なのではないかと思います。本シリーズは「1時間でクリアできる」のコンセプトを守る上での都合なのか、展開を続ける事件を描くことができてませんでした。これまでの3作はいずれもゲーム開始の時点で事件は終わっていました。

しかし『指切館の殺人』は違います。ゲーム開始の時点からエンディングまでで、最初の傷害事件も含めると3回の事件が発生する。短いプレイ時間のままこれをやろうとしたその挑戦自体が、まずは良い点と言えると思います。加えて登場人物も多く、マップも複雑です。

ただし、複雑な事件に付随する人物の動機や思惑に整合性が取れていたとは言い難い。これは残念な点です。明らかに不自然な点がいくつか見られます。まとめきれなかったのだろうとは思いますが、風呂敷は広げるよりも整合性を保って畳む方が難しいことを考えれば、本作は肝心なところが上手くいっていないとも取れる。

完成されているとは言えませんが、しかし最後に相応しい内容にしようと挑戦したことが読み取れます。そういう意味で自分は嫌いではありませんが、作品として良いとは言いづらい。

作品を重ねつつ、挑戦し続けるシナリオ

こうしてシリーズ4作品のシナリオを概観して改めて感じるのは、『和階堂』はシリーズごとに必ず新たな挑戦を行っている作品である…ということです。

初代『処刑人の楔』は早さゆえの難点は見受けられます。しかしシリーズ化する上でのテンプレートのような部分は本作の時点で完結しており、そのため続く作品は似たような内容のシナリオをのっけていくだけでも良かったとは思います。

しかし『和階堂』はそうしない。新しい作品を出すごとに、そこには前作までにはなかった挑戦や新たなシナリオの切り口が見えます。一つ一つが良いとは言い切れません。それでも全体を通して現れる挑戦心からは「より新しいもの、より面白いものを目指そう」という開発チームの態度が垣間見えるような気がして、自分は本シリーズに好感を持っています。特に『影法師の足』は、上でも書きましたが、シリーズの弱点を逆手に取ったアイデアが光るいちばんの良作であると思います。『指切館の殺人』も綻びは多いですが、よくこれに挑戦したなと上から目線で感心しています。

終わりに…『都市伝説解体センター』への期待が高まる。

長くなりました。『和階堂』のレビューは以上になります。後半は書いている自分が力尽きており、それがはっきり表れてしまっているなと思いますが、言いたいことはこれで全部です。多分。

『和階堂』は『都市伝説解体センター』の前に、同チームの出世作がどのようなもんなのかを知っておきたいと思って遊び始めました(作っているチームが同じ)。しかしいざ遊んでみると語りしろの多い作品で、結局はシリーズ4作をずいぶんとじっくり遊ぶことになりました。そこで気づいたこと、思ったことをまとめたのが本記事になります。

反論や間違っている部分も色々とあると思います。主体性だなんだとかなり風呂敷を広げていますから、正直不安な部分も大きい。そのツッコミは直接送っていただいていももちろん歓迎です。そっとしまっておくももちろん良し…『和階堂』を考えるきっかけになれば嬉しい限りです。

いよいよ次は『都市伝説解体センター』を遊びます。遅れに遅れています。ここは遅すぎるインターネット。ブログでも何か書くつもりですが、たぶん時間がかかると思います。夏とかになるだろう。恐らく。