差別と区別の違いはどこにあるのか?

そもそも、差別とは具体的には何をすることなのか?

アファーマティブアクションは白人への逆差別でしょうか。

女性専用車両は男性差別でしょうか。

トイレを男女で分けるのは差別なのでしょうか。

「差別」という言葉は私たちにとって身近でありますが、だからこそ大抵の人はその内実を経験に基づく直感のみで捉えているでしょう。差別が具体的には何であるかを詰めて考えたことのある人は、私含めてほとんどいないだろうと思います。だからこそ「アレは差別だ」とか「コレはただの区別だ」みたいな論争がたびたび発生し、決着はつかない。

ではここで新たな問いを出してみましょう。

『いちばん美味しいゴミだけ食べさせて』は女性差別的なゲームでしょうか?

のがふに弁当から発表されたビジュアルノベルである本作は「女性の身体的特徴を持つラブドールにゴミを食べさせる」という過激なゲーム内容により炎上しました。ただし本作は単にゴミを食べさせるだけのゲームではなく、やがてラブドールは知能を獲得、最終的にはゴミを拒否するようになるとのこと。

これに対してSNSでは様々な声が上がったようです。私も深追いはしていないんですが、特に気になったのは「女性差別的な内容だ!」という意見。なるほど、本作は女性キャラに虐待といっていい行為をするゲームです。更にいま確認可能な情報では、男性キャラに対して同様の行為をすることはできないように見えます。だから女性差別的なゲームであるという意見が出るのは自然なことのように思えます。

しかし、本当にそうなのでしょうか?

というのも私自身は、『美味ゴミ』は確かに過激な内容ではあるけれど、決して女性差別的ではないと思っています。

すると気になるのは、なぜこうして差別にまつわる見解の食い違いが起こるのかということです。

ある人はこれを差別だといい、私はそうではないと思う。では両者はどのような根拠の上で『美味ゴミ』を差別であるとかないとか主張しているのでしょうか。

冒頭にも書いた通り、差別とは身近で誰もが知っている言葉でありながら、ある事象が差別か否かで意見が割れることが珍しくありません。そのとき、各々が持つ差別観とでも呼ぶべきものが異なっているのだと思われます。

では、私はどのような差別観でもって『美味ゴミ』を差別ではないと判断しているのでしょうか?

話かわって、当ブログでは少し前にこんな記事を公開しました↓

簡単に内容を説明しますと、美少女ゲームの中にあるモヤっとする女性表象を取り上げ、それを主にジェンダーやフェミニズム的な視点からなぜモヤっとするのかを考えてみよう、みたいな感じのシリーズ化予定の記事です。その第1弾として『制服カノジョ』という恋愛ADVの「福岡美人」というセリフを取り上げ、その問題点を考えました。

こんなことをやり出した目的は、もちろんこの世界から差別を根絶するため…ではなく、正に今回『美味ゴミ』を巡って起こったような、女性差別だ!と批判する人 VS 擁護する人の終わらない水掛け論に嫌気がさし、もうちょっと具体的な表現について真面目に考え、その問題点に気づくことから、和解まではいかなくとも、いつまでも縮まらない距離をちょっといい方向へと変えていきたいなと思っているからです。

しかしそんな大層なことをやり出したのならば、私自身の中にある「差別観」の内実をしっかりとらえる必要があるでしょう。

だって美少女ゲームを取り上げて「これは女性差別だよね」とかそういう話をしようっていうのに、そもそも私の中で「差別って何なの?」ということがフラフラしているならば、これは明らかに問題です。差別が何なのかよく分かっていないのに、どうしてそれが差別だとかそうでないとか言えるのか。

とは言っても、私たちはこれまでの経験から、大まかにでも「これは差別だよね」というものを感覚で判断できるようになっています。例えば東京医科大で行われていた女子受験者への一律減点が差別であることは、誰にとっても明白でしょう。

一方で今回の『美味ゴミ』の一件では、少なくとも私の中では意見が割れている。ならばこれまで漠然と捉えていた差別を、改めて問い直してみることは意義はやはり十分にあると言えるでしょう。その食い違いの部分にこそ各々の差別観の異なりが表れているでしょうから。また今後私が「これは差別か?」と判断に迷ったときも、これを考えておけばそのたびにフラフラせずに済むかもしれません。

というわけで今回は『美味ゴミ』の一件から派生する形で、私が思う「差別とは何か」を考え、それに基づいて、私が『美味ゴミ』を差別的だとは思わない理由を説明してみます。更にそれだけでは終わらず、どのような差別観をもてば『美味ゴミ』を差別だと言えるのかも考えることで、私自身の差別観を自己批判もします。

なお本来であれば本記事は『美味ゴミ』を差別だと感じている人を招いて、意見をすり合わせながらやっていくのが理想ですが、個人でやっているブログでそこまではできません。ですから私の内面の深掘りに留まります。また当たり前ですが『美味ゴミ』に関する言及は、あくまでも現在公開されている情報から読み取れる範囲についてのものとなります。そして読み取れる範囲を逸脱してしまう可能性は十分あります。気をつけますが。

またこれがいちばん重要なんですが、本記事でやるのは『美味ゴミ』への批判ではありません。そこにある差別性について考えることだけが目的です。まぁ普通に考えて差別はするべきでないので、差別性を考えたならば、それは同時に批判する意味を持つと言えるかもしれません。ですがそれでも、私は『美味ゴミ』への批判はしないと言い張ります。そういう表現があって良いとは言いづらいですが、簡単になくせとも言えないからです。そんな責任の重そうなところには手を出しません。

さてしっかり保険をかけたところで、まず最初に「差別とはそもそも何なのか?」という大いなる疑問について、ある一冊の本をガイドにして考えてみます。

始めましょう。

そもそも、差別とは何か?

改めて問いましょう。差別とはいったい何でしょうか?

人と人とを分けること?

そうなるとトイレが男女別であることが差別になってしまう

では、人と人とを分けた上で、そこに差をつけること?

そうなると、くじ引きの当たりとハズレで人を分けて、当たった人にだけ景品を渡すのは差別になってしまう。

…と、差別とは言うまでもなく誰もが分かっていることのようで、その内実はけっこう複雑なようです。まぁこういうものはたくさんあって、日常的に何となく使っている言葉でも、その具体的な定義を考えるとドツボにハマってしまうものでしょう。差別の他にも「自由」とか「幸福」とか「平等」とかもそうです。

そういうものの定義を考えるのは大変ですから、誰もやりません。それでも問題なく私たちはやっていけますし。

しかしこういう言葉の定義をずっと昔から、今も変わらず考え続けている学問の分野があります。それがいわゆる哲学。まぁ哲学といっても幅広いのですが、その中の一つに「自由」とかの定義を考え続けている潮流があります。

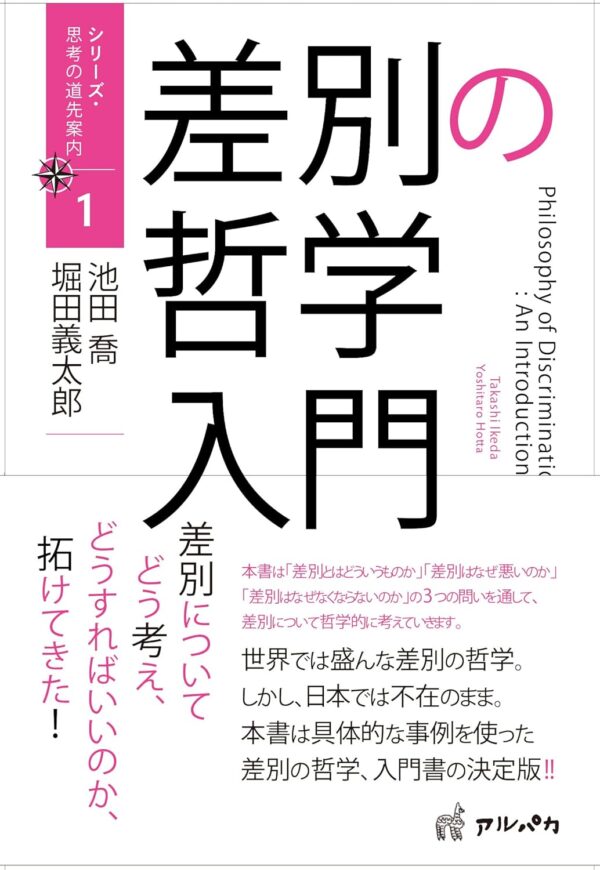

というわけで、ここではその哲学の力を借りて「差別とは何か」という疑問を考えてみることにします。具体的にどうやって力を借りるのかというと、差別について哲学的な手続きで考えられている一冊の本を参照しながら話をします。「アルパカ」から出版された「差別の哲学入門」という本がそれです。

この本は差別論などを専門にする研究者である池田 喬と堀田 義太郎の共著であり、海外の議論なども踏まえて整理しながら「差別とは何か」と「差別はなぜ悪いのか」そして「差別はなぜなくならないのか」について考えられています。

一読してみたところ、本記事にとって参考になるとても良い内容であると感じました。そのためこの本をガイドにします。

ただし、私も決してこの本の内容を完全に頭に入れたわけではありませんから、本に書かれている以上の事を、その区別なく書いてしまったり、誤った理解に基づいてしまったりするかもしれませんが、その辺はご容赦ください。一応本に書かれていることと私の考えはなるべく分かるように区別するつもりですし、本自体は通読し、特に必要だと感じた部分は再読しながら書いています。

また本来であればこの本にどこまで頼っていいのかの検討も必要でしょうが、本記事は学術論文ではありませんから、そこまでのことはやりません。読んだ感じ納得のいく内容だったので、そのまま参考にしています。

本で示される【差別の不利益テーゼ】

いきなりですが『差別の哲学入門』の最初の方で、差別とは何かのテーゼが示されています。引用してみましょう。

【差別の不利益テーゼ】差別とは、人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ、その一方にのみ不利益を与える行為である

『差別の哲学入門』 / 池田 喬、堀田 義太郎 / アルパカ より

この本ではまずこのテーゼから始め、テーゼに対する反例なども検討しながら「差別とは何か」の議論を進めていきます。例えばここで言われている「何らかの特徴」とは何なのか…とか。また「不利益を与える行為」という文言は問題があるのではないか、などです。例えばこのテーゼだとアファーマティブアクションに対する「逆差別だ」という反論を退けることができなくなるなどの問題点が検討されています。

とまぁ、やっぱり1つのテーゼだけで差別の全てを包括することはできないようです。しかし、私は少なくとも本記事内ではこのテーゼに則っても問題ないと考えています。

なぜかと言いますと、このテーゼは私自身が何となく持っている差別観を言語化するものとして十分に思えるからです。私はこのテーゼにあまり違和感を持ちません。漠然とあった「差別とは何か」はほぼこのテーゼのとおりです。この記事の最初の目的はこれを明らかにすることでした。

このテーゼなら、差別と何かを説明しつつ、トイレの男女別やくじの当たりハズレによる差などのややこしい事例を除外できるように思います。色々と反例はあるわけですが、それでも土台としては十分なものだと感じます。

もちろん本ではこのテーゼだけでは拾い切れない差別の事例が多々あることが示されます。だから本テーゼに当てはまるものだけが差別であるとは全く言えませんし、そもそもここでいう「何らかの特徴」や「不利益」という言葉の内実を示さないままでは何とも言えない部分は大きい。そういうところまで含めて詳細な検討がなされている本です。

しかし本記事の目的は「差別とは何か」に対して完璧に答えることではありません。ここでの目的はあくまでも、私が持っている差別観とは何かを明らかにし、それに基づいて、なぜ私は『美味ゴミ』を差別だとは思わないかを語ることです。だから現段階では、私の持っている差別観を上手く言語化してくれたものとして【差別の不利益テーゼ】をありがたく使わせてもらいます。

ただし上にも書いた通り、記事の後半では再び本を参照しながら、私の差別観だけでは説明しきれない差別が『美味ゴミ』に潜んでいる可能性を検討します。ただしその時にも、あらゆる差別に通底するテーゼを探すわけではないので注意してください。

では【差別の不利益テーゼ】を用いて、このテーゼに則った上ではなぜ『美味ゴミ』が差別的でないと言えるかを説明します。

そこに「特徴に基づく区別」はあるか?

もう一度【差別の不利益テーゼ】を見てみましょう。

【差別の不利益テーゼ】差別とは、人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ、その一方にのみ不利益を与える行為である

『差別の哲学入門』 / 池田 喬、堀田 義太郎 / アルパカ より

注目するのは「何らかの特徴に基づいて区別をつけ」の文言です。

ここでいう「何らかの特徴」とは、これもまた定義づけるのは難しいですが、少なくとも『美味ゴミ』で論点になっている女性差別の場合は明白であるように思います。その特徴とはもちろん性別です1。

つまり女性差別を【差別の不利益テーゼ】に当てはめて考えれば、何らかの特徴とは性別のことを指し、これに基づいて区別をしたうえで行われる差別がそうだと言えると思います。では『美味ゴミ』には、性別に基づく区別があるのでしょうか。

私は無いと思っています。少なくとも現在公開されている情報からはそれを読み取れない。だからこそ私は『美味ゴミ』を性差別的な内容のゲームではないと感じています。確かに『美味ゴミ』は過激な内容です。虐待としか言いようがない行為を女性の身体的特徴を持ったキャラクターにするゲームに見えます。

しかし女性差別ではないと思う。なぜならその行為は、男性と女性を区別したうえで女性だけに与えられているものではないように見えるからです。ゴミを与える対象を性別で区別するような描写が見られない。今のところは。ゴミを食べ物として与えられているのは確かに女性に見えますが、それが性別で区別されたうえで女性にだけされている行為だとは読み取れません。

もしこれが、男性の身体的特徴を持ったラブドールには普通の食べ物を与え、そして女性型ラブドールにはゴミを与えている描写があるのならば、間違いなく女性差別的な内容です。しかし現時点では男性側がどうなっているかは不明です。そこには区別がない。不利益というか酷いことをしていることは間違いないので、加害行為を描いたゲームだとは思います。しかしそれが「何らかの特徴に基づいて区別をつけ」られた上での行為であるとは読み取れない以上、決して女性差別的な行為だとまでは言えないのではないでしょうか。

私の中にある『美味ゴミ』を女性差別的な内容だとは言えないという判断を導いている差別観は、このような理屈でもって駆動しています。だから私は『美味ゴミ』を、過激ではありますが女性差別的なゲームだとは思いません。

…ただし、この論には当然問題点もあります。私が気づいてないものも含めていくつもあるはずです。その全てを想定して応答することは当然できません…が、私自身でもすぐに思いつく問題点のひとつに、ここで答えておきたいと思います。

その問題点とは「そもそも男性を描く選択肢だってあったはずなのに、女性だけを描いている時点で女性差別なのではないか」というものです。詳しく説明します。

間接差別をどうとらえるか

『美味ゴミ』には加害行為の対象を性別で区切っている描写がないため、女性差別的な内容だとは言えない。上でした私の主張を一言でまとめればこうなります。

しかしここで疑問が浮かびます。そもそもの話、このゲームに女性しか登場していないことが既に女性差別なのではないかしょうか?

つまり『美味ゴミ』製作者には、ゴミを食べさせる対象を男性キャラクターにしたり、あるいは様々な性別を登場させるような選択肢もあったと思います。しかしそうはしなかった(ように見える)。ならばその判断自体が既に女性差別的だと言えるのではないか…そういう疑問です。

これが差別であるとするならば、例えゲーム内に性別で区分する描写が見られなかったとしても、そこに女性しか登場しないこと自体が女性差別なのだ!という理屈でその差別性を指摘できるでしょう。

しかしこれに関しても、私はけっこう難しい問題だと思っています。

まず気になるのは「製作者はどのような理由で女性しか登場させないことを選んだのか」という点です。つまり結果的に女性キャラだけを登場させたうえでゴミを与えているように見えるけれども、その裏にある区別の基準は果たして性別なのか、という疑問です。

もし加害行為の対象という意味で性別による区分を行い、その結果として女性キャラだけを登場させているならば、なるほどこれは女性差別だと思います。しかしそうではないケースもいくらでも想定できる。例えば女性キャラの方がゲームが売れる、あるいは話題になるだとか、製作者が描きなれているのが女性であるだとかの理由で、女性だけが描かれているケースです。むしろこちらの方が自然でしょう。

そして売り上げだとか話題だとかの理由で女性キャラを選んでいる場合、それは決して性別ではなく、売り上げや話題性に基づく区分です。ならばそれは上記の【差別の不利益テーゼ】内にある「人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ」に反します。人の特徴で区分しているわけではないからです。売り上げや話題性の向上を狙うのは当たり前のことですから、合理的な判断とまで言えるかもしれません。

『差別の哲学入門』では、このようなケースは「間接差別」に分類されるとし、その判断の難しさが書かれています。

間接差別というのは、結果的に特定の集団の人々に不利益を与えるような選別や区別であるにもかかわらず、その特定の集団の人々の特徴に基づいておらず、また、その人々をターゲットにしているわけでもないような行為を指します。

『差別の哲学入門』 / 池田 喬、堀田 義太郎 / アルパカ より

もし『美味ゴミ』のゴミを食べるキャラクターが女性だけである理由が、売り上げや話題性に基づく区分の結果であった場合は、それはこの間接差別に該当するでしょう。そして本では、この間接差別は悪質かそうでないかで分かれ、悪質な差別に該当するかどうかは、差別の悪さをどこから説明するかによって意見が変化すると書かれています。

例えば「差別とは差別をする側の心理とは関係ない」とする立場があると思います。差別する側がどう思っていても、それこそたとえ無意識だろうが関係ないとする。もしこの立場を取るのであれば『美味ゴミ』の間接差別はやはり問題のあるものだと指摘できるでしょう。

しかしこの立場には危うい部分もあります。例えば差別を受ける側が差別だと感じていないような差別も世の中には色々あります。慣れによって差別的な扱いが当人にとって自然になってしまっている場合などがそうです。もし差別する側の心理は関係ないのだとすると、このようなケースにおいて、仮に差別する側が何らかの悪意をもってその差別を行っているとしても、受ける側が差別だと思っていない以上は問題ないということになってしまいかねないでしょう。

本書ではこの問題に対しては「客観的リスト説」というもので応答していますが、しかしこの説にもこれはこれで問題があることが示されます。

つまるところ『美味ゴミ』の間接差別は、「差別の悪さをどこから説明するか」について各々が取る立場によって、それが問題であるかどうかは変わってくる。そうとしか言えません。確かに問題かもしれないが、そういう理論にも、対立する問題だとしない理論にも何らかの課題があり、決着はつけられない。なんだかスッキリしませんが、やはり哲学的なやり方でもって何かをはっきり決めようとするのは簡単ではないようです。

ここまでの簡単なまとめ

だいぶ頭がこんがらがってきたと思います。ここまでを簡単にまとめましょう。

まず最初に『差別の哲学入門』内の【差別の不利益テーゼ】を私の持っている差別観であるとし、これに基づいて『美味ゴミ』が差別でないと言える理由を説明しました。

【差別の不利益テーゼ】差別とは、人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ、その一方にのみ不利益を与える行為である

『差別の哲学入門』 / 池田 喬、堀田 義太郎 / アルパカ より

『美味ゴミ』は確かに女性キャラクターにひどいことをするゲームではありますが、しかしそこにはテーゼ内における「人々の間に何らかの特徴に基づいて区別をつけ」が欠けている。酷いことをする対象を性別で区切っているのではなく、はじめから女性キャラしかいない以上は、これが女性差別だとは言えないのではないか。

こんな趣旨の主張をしました。理論としての精度はともかく、『美味ゴミ』への女性差別だという批判に対する意見としてこれを主張します。

一方で、そ「描かれる対象には男性という選択肢だってあったはずなのに、女性だけを描くことを選んだならば、そこに差別があるのではないか」という論点も扱いました。これには、その区別をした基準が性別ではなく、売り上げや話題性をねらった結果であることがしぜんに想定でき、この場合は差別の悪さをどこに見出すかによって回答が変化するという、ちょっとモヤっとする決着しかつけようがないことを説明しました。

ここまでを踏まえると、少なくともこの記事内での結論は『美味ゴミ』は差別とは言えない。間接差別的な指摘からなら言えるかもしれないし、言えないかもしれない…こんな感じになります。

しかし、これだけで終わりにするつもりはありません。このままでは『美味ゴミ』の差別性を指摘する人たちの意見を突っぱねるだけで終わりになってしまう。

最後にもう一つ、やはり『差別の哲学入門』をガイドにしながら『美味ゴミ』の差別性を強力に説明できる説を検討します。これは記事のバランスを取るだけでなく、ここまでで説明した私の差別観を自己批判するという意味でも、重要です。またこの説は『美味ゴミ』のみならず、あらゆる美少女ゲームに及ぶ問題への再考を促すものでもありますから、ここで触れておく意義は大きいと考えています。

差別の「社会的意味説」…繰り返されるパターンの中で行為が帯びる差別性。

ところで皆さんは「わたし作る人、ぼく食べる人」のCMをご存知でしょうか。

ご存知でしょうかと言ってもかなり有名ですから、見たことはなくても、かつてそういうCMを巡って論争があったことは多くの人が知っていると思います。

簡単に解説しますと「わたし作る人、ぼく食べる人」とはかつて放送されたハウス食品工業のインスタントラーメンのCMの通称です。CMでは当該のインスタントラーメンを食べようとしている家族が登場し、そのうちの母と娘が「わたし作る人」と言って自分を指さし、そして父は同じく自分を指さしながら「ぼく食べる人」と言います。この描写が性別役割分担の固定化に繋がるとして「行動する女たちの会」が抗議。結果CMは放送中止になった…という騒動です(ソースはwikipediaなので詳細は間違いがあるかも)。

ここで話したいのは、このCMはどのような意味で問題になったのか、ということです。

というのも、単に母と娘が作る係の人として描かれること自体は、けっして差別だとは言えないはずです。父が「女が作る係になるべきだ!」とか言ったならともかく、このCMでは単に、母と娘が作る人で、父が食べる人である家庭を描いただけで、そこでは決して女性を男性の召使いのように描いているわけではありません。実際の映像を見てもらえれば分かりますが、母と娘はむしろ楽しげです。

つまりこのCMそれだけを単体で見てみれば、けっして差別はないように感じられる。ではその問題点は、どのようなところから指摘できるのでしょうか。

これは言うなれば、文脈であると考えています。このCM単体では問題なくとも、ある文脈を踏まえるとその問題点が浮かび上がってきます。

どういうことか。

まず重要になるのは、CMが放送される以前から、社会における性別役割分担を問題視する潮流があったことだと思います。具体的に言えば「家庭での料理は女性の仕事」という、家事の担い手を性別によって決定する差別的な見方が社会に浸透しており、これを問題視する流れが生まれていた。ここを踏まえることが大切だと思います。

『岩波女性学事典』によれば、CMに抗議した「行動する女たちの会」が設立されたのはCM放送と同年の1975年です。同事典には、会は女性差別撤廃を掲げた運動体とあります。その意識には当然、固定化されていた性別役割分担への反対も含まれるでしょう。

家庭での料理を誰がするかは、本来は性別によって決定されるようなものではないはずです。これを「女性だから」という理由で女性だけに押し付けられているのだとすれば、それは性別によって区別した上で一方だけが不利益を被っている差別的な状況だと言えます。

社会的にこのような状況があったからこそ『わたし作る人、ぼく食べる人』はその問題点を指摘されたと言えると思います。

なぜなら上記の潮流を踏まえると、CMそれ自体に直接的な女性差別がなかったとしても、このCMは「家事は女性がやるもの」というメッセージを伝達してしまう表現パターンの一部である…という問題点が浮かび上がるからです。

メディアでの表象は受け手と作り手を循環し、やがて双方に「こういうもんだ」という常識を作っていくと思います。例えば消臭剤のCMなんかで、毎回のように男性の靴や足が「臭いもの」として描かれたりすると、その表象を通して「男性の足は臭いもんだ」という常識が私たちの中に作られていくと思います。そのとき、そのCM自体に直接「男の足は臭いぞ!」みたいな差別的な表現が存在しなかったとしても、繰り返される「男性の足を臭いものとして描く」というパターンが出来上がっているならば、それをなぞること自体が「男性の足は臭いもんだ」というメッセージを伝達してしまうパターンの一部であるとして問題視される。

この表現のパターンは、同じようなメディアの中での別の表現、あるいは人々の言動や行動などで繰り返され続けることで、より強固に社会に定着していくでしょう。

性別役割分担に話を戻せば、例えば誰かが「男が家事をするなんて珍しいね」と言ったとする。例えば洗濯洗剤のCMで、洗濯をする人は女性で、一方の男性は真っ白なタオルで気持ちよさそうに顔を拭くだけだったりする。それぞれ単体には差別が直接表現されているわけではなくても、それぞれが「家事をするのは女性」というパターンをなぞることで、これをより強固に社会に定着させるものの一部であるとして問題視される。

そのとき、する側の心理とかされる側の受け止め方ではなく、巨大なネットワークの中で起こっている差別が浮かび上がる。その表象それ自体には問題が見られなくとも、世の中にある流れを踏まえて見ると、差別的な意味を持ってしまうことがある。

…と、長くなりましたが、このような視点から差別を説明する説を「社会的意味説」と『差別の哲学入門』で解説されています。

芝生の上を1人が一度だけ歩いても特に何の影響もないでしょう。しかし、多くの人が何度も繰り返し歩き続けると、芝生がダメになる可能性は高まるでしょう。同様に、差別の行為が悪質になるのは、その行為が社会の中で人々に共有された慣行や習慣としてパターン化されるときだ、と思われるのです。

『差別の哲学入門』 / 池田 喬、堀田 義太郎 / アルパカ より

ただし、この社会的意味説の説明はけっこう難しくて、私も本の内容を正確に捉えられている自身はありません。なので書いてある以上のことを言ってしまっていたり、誤解しているかもしれないことを、ここで断っておきます。

さて、この社会的意味説を踏まえると、本記事のこれまでの話では見えてこなかった『美味ゴミ』の問題点が見えてきます。

女性は男性の後ろ、あるいは従うだけというパターン

突然ですが、例えばRPGでパーティを編成するとき、男性と女性、どちらを前衛にしますか?

なかなか情報足らずかつ抽象的なので難しいとは思いますが、何となく、前衛は男、後衛は女…というイメージがあると思います。あるいは、いわゆる前衛職…戦士や勇者などのジョブを割り当てられているのは男性で、回復術士や魔法使いなど、後衛職を割り当てられるのは女性…みたいなイメージは、多くの人にあるのではないでしょうか。

といっても、最近のビデオゲームはジェンダーへの意識が高まっていますから、ここまではっきりした男女別の区分けは見られません。しかし特に国産ビデオゲーム全体の歴史を振り返れば、上記のような「前に出るのは男、それをサポートするのは女」という役割分担のパターンは広く見られると思います。

またもう一つのパターンとして、女性は男性の助けを静かに待つ存在…というイメージもあるのではないでしょうか。これも最近のゲームではだいぶ変わっていますけれども。

こういった表現は、それぞれ単体では決して女性差別とは言えません。しかし表現がパターン化し、多くの作品で何度も繰り返されることによって、やがて「男は前に出て、助ける側。女は後ろでサポート、あるいは捕まって助けを待つ側」という女性差別的(男性差別でもある)な社会の慣習として定着していく。その状況下で似たような表現があるゲームがでれば、それはそのパターンを社会により強固に根付かせるものの一部として、差別性を持ってしまう。

そして『美味ゴミ』は、まさにこのパターンを過激な表現でなぞっているゲームであるとして、その差別性を説明できるのではないか。私はそう考えています。

特にここで問題になるのは「女性は男性の助けを待つ側である」というパターンです。『美味ゴミ』はこのパターンを強くなぞっているゲームだと思います。これはフェミニズムの鍵概念である家父長制と結びつき、女性が主体性を持たず、権力を持つ者に従属する存在であるというパターンを再生産、固定化してしまう表現の一部である。そういう意味を持った作品として『美味ゴミ』の差別を指摘できるのではないかと思います。

『美味ゴミ』の現在公開されている情報を見る限り、ゴミを食べさせられるラブドール「ミァリ」は主人公に従属したうえで、ゴミを食べさせられるという酷い仕打ちを受けているように見えます。もちろんゲーム内にある「ゴミを食べることで知性を獲得する」という設定を見れば、これが単なる快楽や嗜虐に基づく加害行為として描写されているわけではないとは言えるでしょう。

しかしタイトルにある「食べさせて」という文言や、献立を決定する権限が主人公に委ねられている仕様、そしてキービジュアルのミァリが目を閉じて大人しくゴミを食べさせられている様子からは、ミァリが強固な従属状態にあり、自身の意思で食べるものを決定する権利がないまま、ゴミを与えられている…という、かなり一方的な関係下で酷い仕打ちを受ける状態を描いてあることは自然に読み取れるでしょう。個人的にはミァリが首輪をつけているのもポイントで、これが従属どころか、まるで犬か何かのように「飼われている」状態であることを強く想起させると感じます。

以上をもって、『美味ゴミ』を家父長制、女性の従属化を示すパターンの一部であるとして、社会的意味説からその女性差別性を指摘できるのではないか。私はそう考えています。

ただし、社会的意味説にも問題はある

『美味ゴミ』の差別性をいい感じに説明できていそうな社会的意味説ですが、『差別の哲学入門』ではこの問題点も同時に指摘されています。

例えば、社会的意味説がいう「意味」を、だれがどうやって決定するのか?という問題です。差別する側に意図がないのに、その行為や表現が差別的な意味を持つなどと、いったいどんな基準をもって決定できるというのか…というわけです。もしその意図を全く無視して、行為の意味だけが客観的に決定可能だというのならば、様々な意図を持って成される行為を巻き込んでしまいかねない危険な発想にも見えてくる。ただし本ではこの問題に対する再応答もされます。

最終的には、何が悪質な差別とされてきたのかの歴史の観点を取り入れることが重要ではないか、という考えが示されます。この辺りの流れが気になる人は、ぜひ本を買う、借りるなりして読んでみてください。

【終わりに】…で、結局『美味ゴミ』はどうすればいいの?

本記事で主張したいことは以上になります。

まず最初に、私の中にある差別観を明らかにし、そこから『美味ゴミ』が差別だとは言えないと私が考える理由を説明しました。次に、これだけでは拾い切れない差別性が「間接差別」という観点から説明可能ではないか、しかしこれは立場によって扱いが変わる微妙な観点であることを説明しました。最後に「社会的意味説」から、それまでの内容では拾い切れない差別性の説明を試みました。これは私が持っている差別観への批判というか、新たな風を吹き込む意図も持って行われています。

これらは『差別の哲学入門』という本をガイドにして書かれています。ガイドというよりはほぼ頼り切りなんですが、本の内容を理解しきれているわけではないことには注意が必要です。

さて、特に後半では『美味ゴミ』の差別性を、私なりに社会的意味説を使いながら指摘しました。しかし冒頭でも断った通り、私は決して『美味ゴミ』を批判する意図を持っていないことを、ここで改めて主張しておきます。

「さんざん言っておいてそれは無理があるでしょう」と思われるかもしれません。しかし私は本当に批判する意図はありません。私は『美味ゴミ』が今のままの内容そのままで発売されたとしても、別に良いんじゃないかと思っているくらいです。

もちろん私は差別には反対です。しかしそれは、社会的意味説によって差別的な内容が説明されるものを等しく根絶しようという主張とは全くことなります。

具体的に言うなら、『美味ゴミ』は「わたし作る人、ぼく食べる人」と同一視するべきではないと思います。1970年代当時のテレビCMという形で社会に広く行きわたり、何度も放送され、識字能力を持たない子どもたちにまでその社会的意味を定着させてしまう恐れがある「わたし作る人、ぼく食べる人」と、Steamでタグ付けをされたうえで発売される予定の『美味ゴミ』は、仮にどちらも社会的意味説から差別性が説明されたとしても、そのポジションはかなり違います。「わたし作る人、ぼく食べる人」は最終的に抗議によって放送中止にまでなりましたが、『美味ゴミ』まで同じような扱いを受けるべきではないと思います。

ここはここで別に議論が必要で、だから私は『美味ゴミ』の差別性を指摘しつつも、批判はしない…という、なんとも微妙なポジションを取りたいし、問題なく取れると思っています。社会的意味説には問題点もあるわけですし、簡単に表現の内容に踏み込む批判はできません。

というわけで、最後に「で、結局『美味ゴミ』はどうすればいいの?」という質問に、今言えることで答えますと「そのまま発売して良いと思う」になります。私が責任を取るわけでもなし、どうとでも言えてしまいます。そのまま発売したら色々言われるでしょうが、作者の応答など見るに、そのようなものへの覚悟というか考えをしっかり持たれているようですし。

もちろんこの意見は今後変わる可能性があります。私が『差別の哲学入門』を読んで、その差別観を大きく更新したように。

参考にした本の紹介

最後の最後に、本記事を書く上で参考にした本を紹介します。

差別の哲学入門

参考というか、全面的に頼っている本。「差別とは何か?」に興味があるならかなりオススメ。本記事で書いたことの大半はこの本の受け売りです。本記事内では全く触れていない「差別はなぜなくならないのか」という章もかなり面白い。ネット上で蔓延る危険な理論へのガードを固めたい方にもオススメ。ただし哲学的な手続きを取っている本なので、分かりやすい解答が得られるわけではありません。

岩波女性学事典

家父長制や「行動する女たちの会」について知るときに参考にした本。

奥付には初版が2002年とあるので事典として使うにはけっこう古い本なんですが、最近読んだジェンダースタディーズの本でもこの本からの引用があったので、研究者の間では未だに使われているのかな。まぁ岩波が出している事典ですから信頼して良いのだと思います。ただし絶版なのでちょっと手に入れづらいかも。稀覯本ではありません。

- ただし、そもそも人をどのような特徴に基づいて分類すれば性別によって分類されたことになるかは、かなり難しいという点には注意が必要です。つまり性別という特徴とか言っていますが、そもそも性別を表す共通の特徴なんてあるのか?という問題がある。とはいえ、ここではその分類をどうすれば適切に行えるかは話しません。本記事の目的から大きくそれる論点だからです。

だからここから先も「女性差別」という言葉を、性別という特徴に基づいて女性に分類された人に対してなされる差別として話を進めますが、そもそも女性とは何であるかを捉えるのがとても難しいこと、ここでいう「女性差別」では拾い切れない女性がたくさんいることを忘れてはいけない。それを自戒の念を込めてここで主張しておきます ↩︎