言いたいことは特に思い浮かばなかった…。

『都市伝説解体センター』ほどのヒット作の感想ともなれば、何か凄い分析とかそういうものをブチ上げてやらねば!と勢いづいて遊ぶこと2周。悲しいかな、ブチ上がるどころか2周目終わりに近づくにつれてどんどんモチベーションは下がり、このままでは感想すら書けないほど萎みきってしまう!と慌てて書き始めたのがこの記事です。

ふん。だいたい、こんなシャッター街はずれのなぜか潰れない文房具屋みたいなブログで、何を格好つける必要があるのか?と開き直り、その結果、本記事は書いてあることの客観性とかそういうものを気にせず、思ったことを綴っただけの内容になっています。なのにずいぶん長くなった。なぜだ。言いたいことメッチャあるじゃん。

『都市伝説解体センター』の感想を簡潔に言えば、良いゲームだが、好きではありません。恐らく二度と起動することはないでしょう…が、それでも私は本作を良いゲームだと思っています。

ではその良さとはどのような意味で言っているのか。そして良いゲームだと言いながら好きではないと言うのは何故なのか。

その辺を適当に探っていくことにします。

とにかく頑張らなくてもクリアできる『都市伝説解体センター』

『都市伝説解体センター』の良いところは何かといえば、それは「プレイヤーが頑張らなくてもクリアできる」ところだと思っています。

これが良いことかどうかは人によって意見が異なるでしょう。しかし、少なくとも開発チームは『都市伝説解体センター』を頑張らなくてもクリアできるゲームにしようとしているように見えます。その開発姿勢は先日公開された「Hello! インディー」のインタビュー内で、はっきりと語られています。少し、引用してみましょう。

今回はゲームをクリアしたことがない人や、考えたり、文章を読むのが苦手だったりする人でも遊べる親切なゲームづくりにこだわりました。

「Hello! インディー」『都市伝説解体センター』開発者インタビュー より/ https://www.nintendo.com/jp/topics/article/6332c9c2-d36c-4bb3-b0bc-c101a742a7c4

(中略)

シナリオの関係上、僕らとしてもどうしてもエンディングにたどり着いてほしい!という想いがあったので、難しくて途中で離脱しないようになるべくプレイしやすくすることを心がけました。

(中略)

本作は、「最近、ゲームを最後まで遊べていない」「少しゲームやネットに疲れてしまった」――そんな方にこそ手に取っていただきたいと思い、制作しました。

書いてある通りに読めば、本作はこれまで一度もゲームをクリアしたことがない人すら視野に入れ、絶対にエンディングまで見てほしい!という思いで作られているようです。ではゲームをどのような作りにすれば、そういう作品に仕上がるのか…。

そして開発チームがとった選択が「頑張らなくてもクリアできるゲームにする」だったのでは…と思っています。なお、この「頑張らなくてもクリアできるゲームにする」は、私が『都市伝説解体センター』を遊んだうえで受けた印象から勝手に名付けたものであり、開発チームがそう自称したわけではないので注意してください。そのため開発チームが「頑張らなくてもクリアできるゲーム」を目指したかどうかはぶっちゃけ分からないのですが、これより先はこの決めつけを正しいものと前提にして書いていきます。

さて実際に本作を遊んでみますと、確かに頑張らなくてもクリアできるゲームになっていると思います。つまり開発チームがインタビュー内で述べた価値をおおむね実現している仕上がりだと思います。これに対して、私は私の好き嫌いとかそういうものを度外視したうえで、目指した価値をおおむね実現するゲームになっているな、と評価しています。

もちろん私が頑張らなくてもクリアできるゲームを好きかどうかは別です。個人的にはちょっと頑張るくらいの方が面白いとは思います。ただ、それは私の好き嫌いであり、開発チームがそうでない価値を目指してゲームを作ったのならば、それが実現できているかどうかという視点を可能な限りもった上で本作を評価したいと思っています。

しかし、ただ「頑張らなくてもクリアできるゲームだ!」とだけ言っても、それが具体的にゲームのどういう部分を指して言っているのかが分からないと、説得力が薄いように思います。

では私はゲーム内のどのような点から、本作が頑張らなくてもクリアできるゲームであることを感じているのでしょうか。これを確認してみます。

とにかく探さなくていい『都市伝説解体センター』

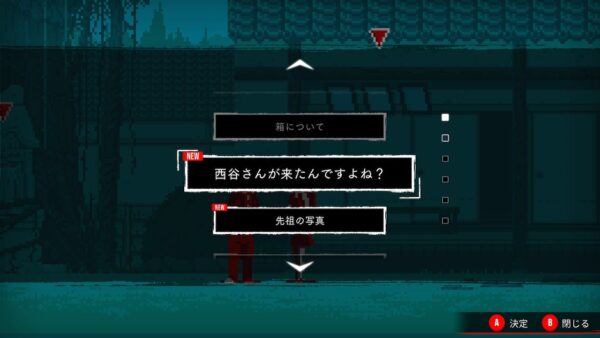

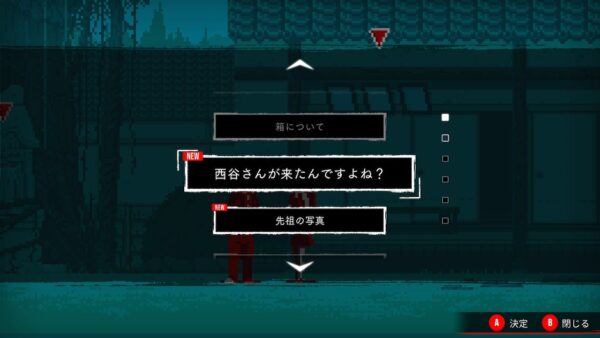

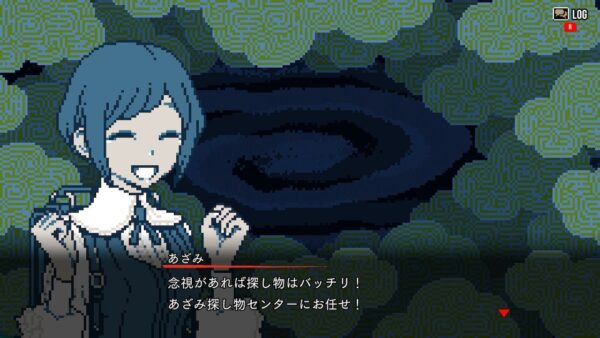

まず最初に私が感じた「頑張らなくていいポイント」は、本作がとにかく探さなくていいゲームになっている点です。何を探さなくていいのかと言いますと、未読コマンドです。

遊べば分かるとおり、本作はコマンドを選択することによって会話を進行させます。そして未読コマンドとは、まだプレイヤーが一度も選択してないコマンドのことです。本作はこれをプレイヤーが探さなくていいゲームになっています。

というのも、↑のスクショを見ても分かるとおり、本作はキャラクターに対して実行できるコマンドが必ず複数あります。その中で既読コマンドと未読コマンドが常に混在していることになる。そしてプレイヤーとしては基本的には未読コマンドだけを選択したいですから、このとき既読と未読がごちゃ混ぜになっていると、未読コマンドを探す必要が出てきます。

この「未読コマンドを探す」という頑張りを、本作は可能な限り排除しようとしているように見えます。そしてコマンドを選択しての会話は本作の心臓部と言えます。ゲームの大半が会話で進行するからです。そのためここから頑張りを排除することは、本作が「頑張らなくてもクリアできるゲーム」を実現する上で大きな貢献をしていると思っています。

このような考えから、本作の「頑張らなくてもいい」を実現している具体的なポイントとして、未読コマンドを探さなくていい仕組みをピックアップします。

さて、ではその仕組みとは、更に具体的に言うとどのような部分なのか…次はこれを考えてみます。

アナタが探さないための本作3つの工夫

ここで取り上げたい本作の工夫は3つあります。

…が、その3つのまえにまず取り上げておきたい工夫があります。それが「未読/既読の明暗分け」です。

本作のコマンドは、いちど選択し内容を確認したコマンドは暗く表示されます。たいして未読コマンドは明るく表示されています。これによりプレイヤーはそのコマンドの未読/既読が一目で分かるようになっています。これによりプレイヤーはそのコマンドが未読か既読かで分からなくなることがありませんから、明暗分けは探さなくていいための工夫の1つだと言えるでしょう。

しかし、このくらいの工夫はどのゲームもやっています。だから殊更に取り上げるほどでもありません。工夫の一環であることは間違いありませんが、まだ常識の範囲内です。

私が注目しているのは、これを除いた3つの工夫です。それを確認してみましょう。

3つの工夫:オート未読コマンドカーソル合わせ&移動…そしてオート会話終了

私が取り上げる本作の探さなくていい工夫は3つあります。1つが「オート未読コマンドカーソル合わせ」。もう一つが「オート未読コマンドカーソル移動」。最後が「オート会話終了」です。このダサくて長ったらしい命名は私が勝手にやりました。それぞれ連続で機能する工夫なので、まとめて取り上げます。その方が分かりやすい。

さて本作において、キャラクターに実行できるコマンドは大抵複数あり、そしてそのなかで未読と既読が入り混じっています。もっとも、そのキャラに初めて話しかけた場合は全部未読です。しかし本作はそのキャラに対して実行できるコマンドがあとから追加される場面もおおくあります。そういう過程を経た場合は、二つが混在することになるでしょう。

混在するとどうなるかと言いますと、プレイヤーは未読コマンドを探す必要が出てきます。前述の明暗分けによりどれが未読かは判別できますが、とはいえ一瞬でも「どれだ?」と迷う時間は生まれ得るでしょう。また実行できるコマンドが多数あり画面内に収まりきらず、スクロールする必要がある場合などは特に問題になります。そもそもそのキャラに未読コマンドが追加されているかどうかすら分かりづらくなるからです。

しかし、本作はこのような問題が一切発生しません。なぜなら本作は、キャラクターに話しかけた時点で、コマンド内に未読コマンドがあればそこに始めからカーソルが合っているからです。この仕様を指して「オート未読コマンドカーソル合わせ」と言っています。

本作は未読コマンドがある場合、話しかけた時点で勝手にカーソルが未読コマンドに合わせてあります。ない場合は既読コマンドにカーソルが合っています。

この仕様はいちど未読コマンドを全て選択しおえたキャラに、後から未読コマンドが追加された場合に仕事をします。

再度はなしかけたとき、未読コマンドが追加されていれば、カーソルは必ずそこに合っているはずですから、逆に言えば既読コマンドにカーソルが合っていた時点で、現時点でそのキャラに対して実行できる未読コマンドは無いのだとすぐに分かる。つまり本作はキャラに話しかけたとき「このキャラに未読コマンドはあるのか?」と探す必要がないのです。

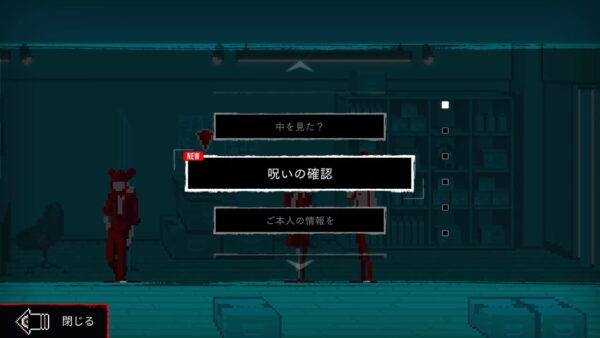

更に驚くのは、その未読コマンドを選択しおえ、まだ未読コマンドが残っている場合は、勝手にカーソルが移動していることです。この仕様が前述の「オート未読コマンドカーソル移動」です。

これにより、はじめにカーソルが合っていた未読コマンドを確認しおえ、まだ他にも未読コマンドが残っている場合でもすぐに分かります。やはりこれも「探さなくていい」仕様だと言えるでしょう。

しかもそうして未読コマンドを全て埋めると、勝手に会話を終了してマップ画面に戻ってくれます。これが「オート会話終了」です。未読コマンドを埋めた時点で、ふつうプレイヤーはそのキャラとの会話を終了しマップに戻ろうとするでしょう。本作はゲーム側がそれを自動でやってくれます。

もしこのときコマンド選択画面に戻ってしまったら、例えばポチポチと会話送りボタンを押し続けていた場合は、そのまま誤って既読コマンドを選択してしまうかもしれません。そうなると既読コマンドをまた見ることになってしまう。「オート会話終了」はこれを防ぎます。またこの仕組みは、コマンド内に未読が残っていないかを確認する手間もなくしています。未読コマンドが埋まれば自動でマップに戻るため、その時点でもう未読は無いのだと判断できるでしょう。

勢いあまって既読を選択してしまうこともないし、くわえて「これで未読は埋まったのか?」と確認する必要すらない。これも「探さなくていい」の一環と言えます。

これらの工夫により、本作はキャラに話しかけたあと「未読コマンドはどれか?」と探す必要がない。上記の3つの工夫がそれを支えています。こうして探す頑張りを排除することが「頑張らなくてもクリアできるゲーム」を実現する大きなポイントであると考えています。目的の価値を実現するための具体的な仕様として、ここを本作の評価点と捉えています。

さてここまでを読んで「そもそも未読コマンドを探すのってそんなに面倒?」と思う方もいるかもしれません。上記のとおり私は「探さなくていい」にずいぶんと価値を感じているわけですが、それってそんなにすごいことなんでしょうか。

というわけで、私が「探さなくていい」をどうして良いことだと思っているかを、ちょっと解説してみます。これはこれまで私が遊んできたコマンド選択ADVを振り返ることで説明できると考えています。

コマンド選択ADVにとって「次のコマンドはどれか?」は難点であり続けた

トヨタの現場改善じゃありませんが、コマンド選択ADVにとって「探す」は無くした方がよいものです。……というのは言い過ぎですが、少なくとも開発が意図して仕込んだのでない「探す」は、可能な限り減らしていくべきだと思っています。

なぜかと言いますと、私がこれまで遊んできたコマンド選択ADVのプレイ体験を振り返ってみますと、その大半の作品で「次に選ぶべきコマンドはどれかを探す」の時間がストレスなっているからです。そして『都市伝説解体センター』はコマンド選択によって会話を進める仕組みを主要な部分として持っていますから、同じ問題が起こり得る。この部分でコマンド選択ADVと通ずると思っています。

コマンド選択ADVはコマンドを選択する以外にゲームを進める方法がありません。そのため今選べるコマンドの中のどれかが、ゲームを進めるために選ぶ必要のあるコマンドです。この仕様から、このジャンルにおいてどのコマンドを選べばゲームが進むか分からなくなった時は、今選べるコマンドを総当たり的に選択し、カギになっているコマンドを探すのが慣習になっています。全部選んでいるうちに必ずゲームが進むからです。このような仕組みを語源に、このジャンル全体が「総当たりADV」と呼ばれることもあるくらいです。

しかしここに問題点があります。それは、コマンドを総当たり的に選択して探すことそれ自体がつまらないことです。

どのコマンドを選べば進むか分からなくなっているということは、逆に言えば目ぼしいコマンドは既に選択した状態であるはずです。つまり残っているコマンドは選ぶ必要がなさそうだったり、あるいは既に確認済みのコマンドであったりするでしょう。そういうコマンドは今一つ選ぶ気になれないわけですが、しかしこれまで選んだコマンドでゲームが進んでいない以上は、その中のどれかがカギになっている可能性が高い。ならば選ぶしかない。どれかは分からないので、総当たり的にやるしかないでしょう。

これはとてもつまらない時間です。選ぶ気になれないコマンドを選ぶ時間だからです。だからこそ可能な限り無くすべきではないか…わたしはそう思っています。もっとも、ゼロにすべきなのかと問われると難しいですが。

このあたりの問題点を私なりに考えた記事を、このブログで過去に公開しています。もうちょっと詳しく知りたい方はどうぞ…といっても、その記事はとても長いので、興味が無いのであれば読む必要は全くありません。↑の解説で私の考えは十分伝わると思います。

そしておそらく、開発側もこれを問題と認識しているのだと勝手に思っています。

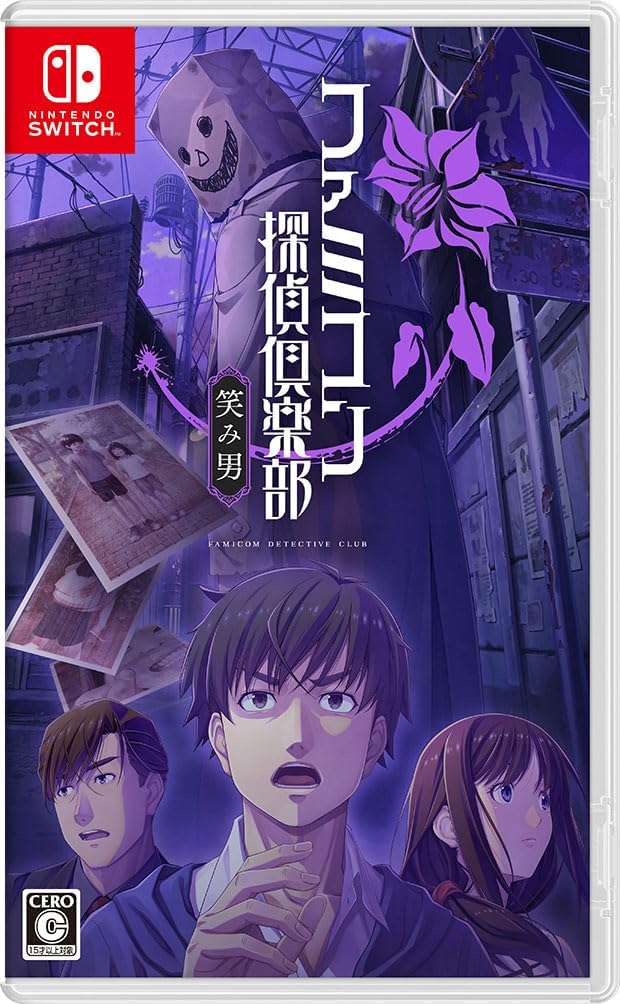

例えば『ファミコン探偵俱楽部』シリーズは、作品を重ねるごとに「次は何を選べば良いか」が分かりやすくなったり、あるいはプレイヤーが興味関心に従って選択しているうちにゲームが進行するようにとコマンドと進行条件が整理されていっています。

昨年発売された『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ ~追憶の流氷・涙のニポポ人形~』も同様です。これは昔に発売された作品のリメイク作品で、シナリオ内に原作からそのまま移植されたパートと、リメイクに当たって追加された新パートが用意されています。面白いのは、移植されたパートと新パートにおけるプレイフィールが全く違うことです。というのも、どちらもUIは全く同じなのですが、新パートは全体的にコマンドが整理されており、コマンド探しに陥る場面が比較的少ない。これに対し移植パートは、ちょっとスゴいことになってしまっています。もちろん昔の作品のリメイクですから仕方ないことではありますし、昔のまま移植してくれたからこそ、当時のゲームをそのまま遊ぶようにして現代のゲームと比較できる…という、有難い一面もありますけれども。

このような開発側の姿勢からも、コマンドを探す時間をどのようにするか…というのが、コマンド選択ADVにとっての課題であったと言えるのは間違いないでしょう。

ただし、私はコマンドを探すシーンの全てが悪だとは言いません。そこにゲームシステムや、あるいはロールプレイ的な面白さを付与することによって「探す」に何らかの面白さを持たせようとしている作品、あるいは個別のシーンは存在します。

しかしそうでないフッと現れるような「探す」は、私は可能な限り無くすべきだと思っています。

そして『都市伝説解体センター』はこの大きな問題を前項のやり方で解決しています。かつこれは本作の頑張らなくていいゲーム作りにとってマッチしている仕様だと思います。そのような意味で、この作りを評価点であると考えています。

もちろん、この方法には同時に生まれる難点もあると思っています1。また本来ならば問題を解決していることだけでなく、その方法がいかに優れたものであるかも検討した上で評価する必要があるでしょう。更にいえば、そもそも『都市伝説解体センター』をコマンド選択ADVとして扱うことは妥当なのか…という問題もあると思います。でも、そこまでの検討はすごく大変そうなのでやりません。

ただし「探さなくていい」を貫き通せてはいない。

一方で、本作の明確なマイナスポイントが「探さなくていい」を貫き通せていない点です。

本作は上記の仕様により「探さなくていい」を実現していますが、残念ながら綻びがあります。具体的に言うと、ゲーム内にところどころ誘導が途切れたり、次にどれを選べば良いかが完全に不明になるシーンがあります。これは本作の目指したであろうゲーム像に反する仕様だと思います。そのためマイナスポイントであると考えます。

本作には、いちど未読コマンドを埋め終えたキャラクターに後からコマンドが追加される場面が度々ある…ということは前述の通りです。そしてその未読コマンドがどれかは探さなくていい。しかし惜しいのは、そのコマンドが追加されたキャラ自体が誰なのかは教えてくれないところです。

せっかくコマンド内から未読コマンドを探す手間を解消しているのに、これでは結局「どのキャラが未読を持っているのか」を探すことになってしまう。

…といっても、大半の場面ではテキストで「次はあのキャラに話を聞いてみよう」と誘導してくれます。しかしそうでないシーンも目立ちます。これではせっかく排除している「探す」が生まれてしまいます。何でもかんでも誘導してしまうのも問題かもしれませんが、しかしほっぽり出すのも悪手だと思います。ただし、マップ内に配置されているインタラクト対象は決して多くありませんし、またマップ移動が存在しない仕様によって、探す手間はそれほど大きくなっていないので、重大な問題点だとは思いませんけれども。

ここまでのまとめ

ここまで書いてきたことを簡単にまとめましょう。

本作の開発スタッフは、一度もゲームをクリアしたことがない人まで視野に入れた親切なゲームを目指したと語っています。そのためにどういうゲームにしたのかと言いますと、「頑張らなくてもクリアできるゲーム」を目指した…と私は解釈しています。

その価値を実現する仕様として挙げられるのが「未読コマンドを探さなくていい」ゲーム作りです。本作はいくつかの機能によって「未読コマンドを探す」という頑張りをゲームからおおむね排しています。開発チームが目指す価値を実現している具体的な点として「未読コマンドを探さなくていい」仕組みを評価点だと考えています。

また「未読コマンドを探す」は本作の目指す価値を実現するうえのみならず、コマンド選択ADVにおける問題点として現れることが多い点でもありますから、これを解消していることは、ピックアップして語るに値する大きな点であるとも考えています。

とにかく考えなくていい『都市伝説解体センター』

本作のもう一つピックアップしたい「頑張らなくていい」ポイントは「考えなくていい」ことです。何を考えなくていいのかというと、起こる事件の真相です。

本作は推理ADVに分類できるゲームだと思います。何らかの事件が発生し、その真相を探る物語を描くゲームであるため、そのプレイフィールから分類しています。また特に推理ADVらしい特徴として、推理パートの存在があります。プレイヤーの目的は各チャプターで起こる事件の真相を明らかにすることで、必ずそれを当てる推理パートが挿入されます。

そして多くの推理ADVでは、推理パートは一定程度の「考える」を要求します。この「考える」とはつまり、今ある証拠品から発想を飛躍させるなり演繹するなりして、隠された真相を導き出すことです。プレイヤーに求める飛躍あるいは演繹の度合い、そしてそれをどのような仕組みで問うかは作品ごとに異なります。

では『都市伝説解体センター』はどうか。

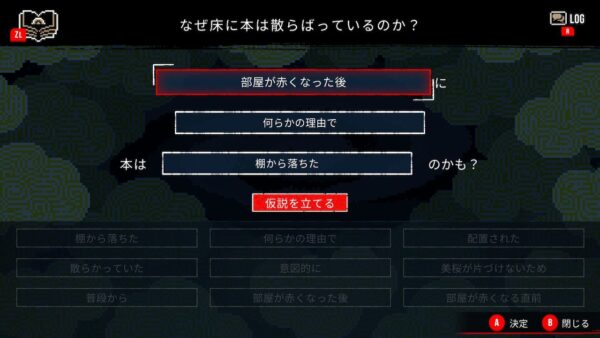

本作の推理パートでは文章の空欄を、選択肢から正しい言葉を選んで埋めていきます。完成した文章が事件の真相や、それに迫る重要な事実を示しています。いったいどれが正しいワードなのか…これをプレイヤーは考える必要が……ありません。ほとんど。

一応推理パートはプレイヤーが自身の力で、真相を当てるパートになっています。しかしそのとき飛躍または演繹はほとんど必要ないか、あるいはどのように飛躍または演繹させれば良いかのヒントが十分に与えられたうえで挑むことになる。そのため、本作の推理パートは考える必要がほとんどない。

どのようにして「考える」を排除しているのか。

まずマップ内を探索している段階で十分にヒントが与えられます。また穴埋めする文章は、埋めなければならない空欄こそ多いですが、空欄の間にある助詞は明らかになっているため、飛躍だ演繹だの前に文法として不自然でないかどうかという基準で候補を絞れるようになっています。そのうえハズレであることが明らかなギャグ選択肢も多い。

そのためハズレを選んでしまうこと自体が少ないのに、しかも仮に選んだとしてもペナルティはありません。更にハズレがある場合、複数ある空欄のうち、どれが当たっていてどれがハズれているかまで教えてくれますから、ますます易しい。選択肢の数自体も少ないので、当てずっぽうで埋めたとしても突破は容易でしょう。

このような仕様により、本作は事件の推理こそプレイヤーに任せますが、しかしそこではやはり頑張らなくていい=ほとんど考えなくていい作りになっています。この作りは、本作が目指す価値に沿ったものだと思います。「頑張らなくもクリアできるゲーム」を実現する重要なポイントのひとつでしょう。

このほか本作にはもう一つ「解体」の推理パートもありますが、こちらもいくらかの違いはあれどほとんど「考えなくていい」ことは同様です。

とはいえ、この親切さは同時に無視できない犠牲も生み出しています。これは「探さなくていい」の仕様も同様ですが「考えなくていい」はこの犠牲の度合いが無視できないものであると考えています。

次はこの犠牲について、私がどう思っているかを考えてみます。

「真相を当てる楽しみ」は薄いが、それをマイナス評価とすべきではない

さて本作の「考えなくていい」ですが、これは既に述べた「探さなくていい」と比べて、率直なプラス評価であるとは言いづらいと思っています。なぜなら、考えるからこそ生まれる「真相を当てる楽しみ」を犠牲にしているからです。

「探さなくていい」は、もともと私が無くすべきだと思っている「探す」を無くす工夫でした。ない方がよいものを無くしているのですから、無くしたことそれ自体を率直に評価できると考えています。

しかし「考えなくていい」は事情が異なります。この仕様は、多くの推理ADVが持っている楽しみを犠牲にしたうえで成り立っているからです。その楽しみとは「真相を当てる楽しみ」です。

『都市伝説解体センター』が推理ADVに分類される作品であると私が思っていることは既に述べました。そして同ジャンル他作品を見てみますと、『逆転裁判』しかり『春ゆきてレトロチカ』しかり、その多くが「真相を当てる楽しみ」をもっています。証拠から発想を飛躍させる。あるいは演繹を重ねる。その結果、まさかの真相にたどりつく。そのとき人は快を感じるでしょう。その快はこのジャンルの核であると思います。

そういう慣習から、私は推理ADVは「真相を当てる楽しみ」を味わえる内容である方が望ましい…そんな前提を持っています。そして私は『都市伝説解体センター』が推理ADVに分類されると考えている。

しかし『都市伝説解体センター』は、推理ADVでありながらそのような快を味わえる作品ではありません。ないわけではありませんが、かなり薄い。なぜなら「考えなくていい」からです。

「真相を当てる楽しみ」は、考えるからこそ味わえるのだと思います。もちろん限度はありますが、一定程度プレイヤーに考えさせるからこそ、みごと的中させれば大きな快が生まれる。これは普遍的な感覚であると思います。難しい問題を解けば誰だって「やった!」と感じるでしょう。簡単な問題でも感じることは感じるかもですが、小さいはずです。

『都市伝説解体センター』の「考えなくていい」は、このような楽しみを犠牲にしたうえで成り立っています。だから「探さなくていい」と比べて、単純なプラス評価とすることは難しいと思っています。

では犠牲を払ったうえで成り立っている「考えなくていい」を、どのように評価すべきでしょうか?

私は、おおきな弱点を抱える仕様であるけれども、ゲームの目指す価値を実現した結果であるから、マイナス評価とすべきではない…と思っています。

双方を少しも減じずに両立することはできない価値がある

いきなりデカい話をしますが、世の中には両立し得ない価値があると思います。

例えば「安い」という価値は、その裏で「品質」だとかの価値が犠牲になっているでしょう。もちろん品質と安さは一定程度両立可能でしょうが、しかしどちらもが最高の状態で実現することは有り得ない。どこでバランスを取るかだと思います2。そしてそのバランスに正解はない。

「考えなくていい」と「真相を当てる楽しみ」は、まさにこのような関係なのではないかと思っています。

つまり『都市伝説解体センター』が目指すゲームはプレイヤーを頑張らせないゲームであり、それを達成することを第一の目標とし、その方法に「考えなくていい」を選択した以上、頑張りを前提とする「真相を当てる楽しみ」が一定程度けずられてしまうのは仕方がないことだと考えています。

あるいは、もうちょっとくらいは難しくして「真相を当てる楽しみ」を味わえた方がよかった…と言うこともできるかもしれません。しかしその結果ほんの少しでも「考えなくていい」という価値が減じられてしまうのなら、それは『都市伝説解体センター』が目指すゲーム作りからは離れてしまうことになる。そのとき「考えなくていい」を減じて、ゲーム作りの目標から離れたとしても「真相を当てる楽しみ」を持たせるべき客観的な根拠を示す必要があるでしょうが…私にはそれは思いつきません。「考えなくていい」も「真相を当てる楽しみ」も、どちらも上下のつけられない価値であり、だから「難しいけど達成感がすごい」も「達成感はそうでもないけど簡単にクリアできる」もそれぞれが同じだけの良さを持ち、そこに優劣をつけるのはプレイヤー個々人の好みなどではないか…そう思っています。

だから私は本作が「真相を当てる楽しみ」をあまり持っていないことを、マイナス評価とすべきではないと考えています。私個人としてはもうちょっと難しい方が好みです。しかし『都市伝説解体センター』はそうでない価値を目指した。そして「考えなくていい」はその価値を実現する一端として機能していると感じており、だから本作の具体的な評価点として見ています。

ただし「真相を当てる楽しみ」をあまり持っていないことは、本作の明確な弱点であることは動かしようがない事実です。そのためマイナス評価をつけるべきではないけれど、これからプレイしようと思っている人に対して発信しておくべき注意点としてはピックアップする必要がある。こんな感じに考えています。

更に、考えるべき点はまだ残っています。そもそも「考えなくていい」と「真相を当てる楽しみ」は本当に「安さ」と「品質」の関係と同じなのでしょうか。また本作の「考えなくていい」の実現方法はどうなのでしょうか。つまり「考えなくていい」をどのような方法によって実現したか、その方法はどの程度評価できるのでしょうか。

本来ならそこまで踏み込むべきですが、手に余りそうなのと面倒くさいのとでやりません。

ただここで言えるのは、本作は「頑張らなくてクリアできる」という価値を目指し、その価値を実現する具体的な方法として推理パートを「考えなくていい」作りにした。価値と、その実現している具体的な部分として、私は上記の内容を評価点としています。

しかし、なぜそうまでしてクリアしてほしいのか?

さてここまで『都市伝説解体センター』が一度もゲームをクリアしたことが無い人までをも視野に入れ、そのために「頑張らなくてもクリアできる」という価値を実現していること、そしてその実現が何によってなされているかをピックアップし、私が思う本作の評価点を述べてきました。

しかし、ここで疑問が浮かびます。

そもそも『都市伝説解体センター』開発チームは、なぜそうまでして本作をクリアしてほしいのでしょうか?

本作は「頑張る」というネガティブ要素になりうる条件を排し、頑張らなくてもクリアできるゲームを実現しています。その目標を達成できていると思います。しかしそうして体験される「ゲームをクリアする」から、一体どのような体験をしてほしかったのでしょうか。

ここまではこれを疑ってきませんでしたが、じつはかなり重要なことだと思っています。

というのも、私は「ゲームをクリアする」ということそれ自体は単なる事象であり、それによって何らかの楽しみが伴わないなら、ポジティブなものであるとは思わないからです。

例えば私が「映画を見た」とします。この「映画を見た」ということそれ自体は単なる事象であり、それに良いも悪いもないはずです。この「映画を見た」に「面白かった」だとか「ドキドキした」だとか、そういうポジティブな何かが伴ったとき初めて、その「映画を見た」がポジティブな体験であったと言えるのではないでしょうか3。

『都市伝説解体センター』は頑張らなくてもクリアできるゲームを作りました。ではここでの「ゲームをクリアした」に、どのようなポジティブが伴うのでしょうか。開発チームはどのようなポジティブを味わってほしかったのでしょうか。そのポジティブを味わってほしいからこそ、本作から「頑張る」を排そうとしたのだと言える。ならば、そのポジティブがどのようにあり、そしてどのように評価できるのかを語らなければ、本作の感想を書き終えることはできないでしょう。

私はこれをシナリオだと思っています。『都市伝説解体センター』はシナリオを最後まで見てほしかった。これにより味わえるポジティブな体験を全てのプレイヤーに届けたいからこそ「頑張らなくてもクリアできるゲーム」を目指した…そう思っています。

これはインタビューでも語られています。上でしたのと全く同じ引用を見てみましょう。

今回はゲームをクリアしたことがない人や、考えたり、文章を読むのが苦手だったりする人でも遊べる親切なゲームづくりにこだわりました。

(中略)

シナリオの関係上、僕らとしてもどうしてもエンディングにたどり着いてほしい!という想いがあったので、難しくて途中で離脱しないようになるべくプレイしやすくすることを心がけました。

(中略)

本作は、「最近、ゲームを最後まで遊べていない」「少しゲームやネットに疲れてしまった」――そんな方にこそ手に取っていただきたいと思い、制作しました。※赤ハイライトでの強調は筆者

「Hello! インディー」『都市伝説解体センター』開発者インタビュー より/ https://www.nintendo.com/jp/topics/article/6332c9c2-d36c-4bb3-b0bc-c101a742a7c4

「シナリオの関係上、どうしてもエンディングにたどり着いてほしい」

『都市伝説解体センター』開発チームは、どうしてもそのシナリオを見届けてほしかった。だからこそ本作から「頑張る」を徹底的に排除しようとした。そう読み取ることに不自然はないと思います。

ならば、シナリオの話をせず終わらせていいわけがない。

というわけで、ここから先は本作のシナリオついて語ります。これより下は本作の大きなネタバレを伴います。

- たとえば、話しかけた時点で実行すべき未読コマンドが全て明らかになっており、既読コマンドの中身が変化するなどの仕組みが無いため、そのキャラに対して実行すべきコマンドが一目で明らかになりきってしまうことがそうだと思っています。話しかけた時点で「これを埋めればこのキャラとの会話はおしまい」と分かり切ってしまう。それがちょっと味気ない感じ。 ↩︎

- この辺はかなり単純化しているので、経済とか専門に勉強している人からはツッコミがあるかもしれません。たぶんもうちょっと複雑な話になるはず。 ↩︎

- あるいは「映画を見た」に、コンテンツを最後まで鑑賞したというポジティブを見出すことも可能でしょうが、楽しみとしてピックアップするにはあまりに薄いと考えています ↩︎