私はなぜ、ギャルゲーに苦悩を求めるのか?

名作と呼ばれるギャルゲーでは、キャラクターの深い苦悩が描かれていること少なからずあるように思います。

例えば『月姫 -A piece of blue glass moon-』ではあるヒロインの苦悩が描かれますし、『装甲悪鬼村正』の主人公などは苦悩の塊のような男でした。そのほか『CLANNAD』でも『WHITEALBUM2』でも『ヘンタイ・プリズン』でも、そこに必ず主人公やヒロインが苦悩する姿があったと記憶しています。そしてこれらが極めて高い評価を獲得している名作群であることは、ジャンルファンにならば説明不要でしょう。

では今回プレイした『アオナツライン』はどのようなギャルゲーだったのかと言いますと、まず端的に言って、キャラクターの苦悩の描写にまつわる難点がいくつも見られます。そのため面白い作品だとは思えませんでした。

『アオナツライン』は、あるルートではキャラクターの苦悩が不足していたり、またあるルートでは苦悩こそ描かれているんだけれども、その理論が私にはどうにも理解しづらかったりしました。もちろんこの他にも様々な面白くない理由が想定できるでしょう。しかし、少なくともシナリオに関する不満点の大部分は、キャラの苦悩周りにある…そういう印象を持って遊び終えました。

とはいっても、当たり前のことですが苦悩さえあればそれで良いというわけでもなく、また苦悩が無い作品はそれだけでダメだというわけでもありません。

しかし『アオナツライン』を遊び終えた今の私の内面を見る限り、やはり私はどうしても「キャラの苦悩」を重視する立場であるようです。もちろん物語なら何でもかんでも苦悩を入れるべきだと言うのではありません。私にとって「コレには苦悩が必要だ」と感じる物語形式のようなものがあり、そこに当てはまる作品に関しては、苦悩を描いていないことが大きな不満になる…そのような予感がします。

言うなれば、私の中には苦悩にまつわる良さを測るモノサシのようなものがある。それは全ての物語に対して使われるわけではありませんが、『アオナツライン』に対しては使われ、その結果あまり面白いゲームではないという評価になった。

ではなぜ『アオナツライン』には、そのモノサシが使われたのでしょうか?

というのも、どのような作品も、あてるモノサシによって評価は変化します。

ちょっと適切な例えかは微妙ですが、例えば陸上の100m走とかだって「速さ」というモノサシを当てているから速いヤツが勝つ。もしこれが「安全走行」とか「美しく走る」とかだったなら、必ずしも速いヤツが勝つとは限りません。

つまり『アオナツライン』にだって、苦悩とかそういうものを気にしないような別のモノサシを当てても良かったはずです。しかし私はそうしなかった。苦悩モノサシを取り出し、それによって良さを測って低評価とした。

では、私はなぜ『アオナツライン』に苦悩モノサシを当てたのでしょうか。そしてその苦悩モノサシを当てたとき浮かび上がる『アオナツライン』の難点とは、いったい何なのでしょうか。

今回はこれについて考えてみました。

なお本記事は『アオナツライン』のネタバレを多数含みます。またこれ以降『アオナツライン』を『アオナツ』と略します。また本記事内が対象にするのは『アオナツ』の全年齢向けコンソール版です。

更にもっとも重要な注意点として、本記事では『アオナツ』の攻略ヒロインの一人である「仲手川 結」ルート中のワンシーンのみを対象にして語っています。そのため『アオナツ』全体のレビューと言うよりは、私が『アオナツ』をダメなゲームだと思う理由の一端を示すことを目的とした記事になっています。そのため本記事内で『アオナツ』全体を語ることはしません。

では、始めましょう。

私はどのようなとき、シナリオにキャラの苦悩を求めるのか?

まずは『アオナツ』のシナリオ内より、私が「ここは苦悩の描写が不足している」と感じる具体的なシーンをピックアップして確認してみます。

そのときの私がなぜ「ここは苦悩の描写が不足している」と感じるのかを明らかにし、それを抽象化すれば、私がギャルゲーシナリオにおいて苦悩を求めるときの条件のようなものの一端を切り出せるのではないかと思います。その条件はつまり、私が苦悩にまつわるモノサシを取り出す条件の1つであると言ってよいでしょう。

参照するのはヒロインの一人である「仲手川 結」の個別ルート内の一幕です。

キャラに課題を提示するも、それをあっさり解決させてしまう結ルート

結ルートは『アオナツ』の3つの個別ルートの中でも、もっとも苦悩の不足を感じるルートでした。それを感じられるシーンはいくつかありますが、ここではその一つをピックアップします。

それはルートの終盤、結が父親から「結は友達を目的のために利用しているのではないのか?」と尋ねられてしまうシーンです。

結は「青春のひと時を過ごしてみたい」みたいな理由で主人公らに近付き、実際にそのような時を過ごします。その姿が結の父には、友達を夢の実現のために利用しているように見えた…という話です。

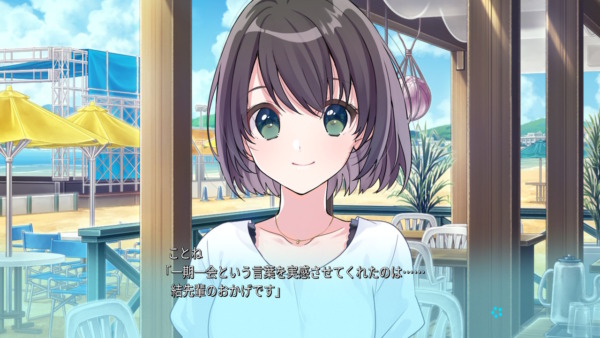

どうやら結もこれには思うところがあるようで、悩む素振りを見せます。↓のシーンのテキストからそれが読み取れるでしょう。

「それでも、私の心はざわついたままだ。」

結の心情としては、これまで意識していなかったようなことが父親の言葉で浮かび上がり、またそれに対して自分自身が当てはまるのではないか?と思う不安のようなものがある。だから心がざわつく…といったところでしょうか。

ではそのような自分自身への疑念は、どのように解消されるのか。

疑念が解消されるのは、そのすぐ後のシーン。プレイ時間にして15分後くらいでしょうか。結が他のキャラらに「自分は、自分のことしか考えていないような人物なのだろうか?」と実際に尋ねるシーンです。

結がする「私は、自分のことしか考えていないのだろうか?」という質問は、前述の父親からの言葉と合わせるとつまり、「自分は、自分の目的のことばかり考えていて、それに付き合う周りのみんなのことを考えられていない人物なのか?」という意味だと思います。

父親からの言葉によって生まれたネガティブな自分自身のイメージ。それが実際なのかどうかを、友人に率直に尋ねてみることにしたわけです。

そしてこの自らへの疑念は、続く友人らのセリフによってあっさりと解消します↓

結はこの場にいた3人の友人と、それとこの時点で恋人同士であった主人公からの、要約すれば「そんなことないよ」的な言葉によって、先ほどまで抱いていた「私は自分の事しか考えていない人物なのか?」という疑念をあっさり解消してしまいます。

この一連のシーンこそが結ルートにおいて苦悩が不足していると感じるシーンそのものです。

ここでピックアップしたのはワンシーンのみですが、同ルート内には他にも似たようなシーンは散見されます。結や主人公が何らかの悩みを抱える→そのすぐあとのシーンですぐに解決する…みたいな流れの繰り返しです。

しかし、これではダメです。もっとキャラクターを苦悩させるべきです。私はこのようなシーンでは、もっとキャラクターが苦悩する様子を描写すべきだと思います。

この時点で、私が苦悩にまつわるモノサシを取り出す条件の一端が見えたように思います。その一端とは上記のようなシーン…つまりキャラクターが何らかの課題を抱え、その課題を解決する姿が描かれるときです。とは言ってもそういうシーンならば何でも苦悩を求めるわけではありませんから、より正確に言うならば「キャラの課題とその解決を描く時、私はその作品を苦悩にまつわるモノサシで見る可能性がある」くらいが適当でしょう。

ならばどのような「課題とその解決」ならば苦悩モノサシが出てくるのか…というのを明らかにすべきところですが、これはかなり大変そうなので本記事ではやりません。

キャラが苦悩すると、どのような良さが生まれるのか?

上記のようなシーンに対して、私はなぜ「もっとキャラに苦悩させよ」と思うのか。これは普通に考えれば、そうすることによって何らかの良さが生まれる(と私が思っている)からでしょう。そしてその良さが、一連の結ルートのシーンからは失われいる…私の主張は簡単にまとめればこんなところです。

もっと細かくいえば、結ルートのような物語に対しては、私は苦悩モノサシを取り出し、それによって測られる良さが出ているかどうかを重視する立場をとる…ということです。そして結ルートにはその良さがない。

では、その良さとは具体的には何なのか。これを考えてみます。

そもそも、結ルートの課題解決のプロセスはあっさりしすぎてない?

まず最初に考えたいのは、そもそも上記の結ルートの一連の流れ…。つまり結が「私は自分の目的のために友人を利用するような、自分の事ばかり考えている人物なのか?」という疑念を抱え、それを友人からの「そんなことないよ」の言葉で解決…という流れが、あまりにあっさりしすぎていないか?ということです。

もちろん上の記述だけでは何とも言えないでしょうし、また「別にそうは思わない」という方もいるでしょう。ですが本記事の主題のために、あくまでも私の苦悩モノサシをベースにして話を進めます。

上記の結ルートの流れは、あっさりしすぎています。これではダメです。

ではこの「あっさりしすぎている」というのは、具体的にどのような意味なのでしょうか。「あっさりしすぎている」の辞書的な意味がどうかではなく、私自身はどのような意味で使っているのか。

これは簡単に言うと「キャラに与えられた課題の実際の解決難度が、私が予想した解決難度よりも簡単であること」を「あっさりしすぎている」と言っています。

つまり結に与えられた「自分は自分の事ばかり考えているのか?という疑念の解消」という課題に対する「友達に『そんなことないよ』と言ってもらう」という解決法が、私が予想したよりもずっと簡単な解決法であったため「あっさりしすぎている」と感じています。

受け手はキャラの課題の難易度を、描写や慣習を根拠にして予想する

物語の中のキャラクターに何らかの課題が与えられたとき、それを見た受け手は、その課題解決がどれくらい困難であるかをそれまでの描写や慣習などからしぜんと予想すると考えています。

例えばあるRPGの主人公が「魔王を倒せ」という課題を与えられたとしましょう。たいていの受け手はこの課題を「解決が難しそうだな」と予想すると思います。あるいは「あのスライムを退治してくれ」みたいな課題だったら「簡単そうだな」と予想するでしょう。

そう予想できる根拠は、受け手のこれまでのRPGの経験から来る慣習、そしてその課題を与えられるまでの描写などがそうだと思います。

では受け手がそうして予想した解決難度に比べて、実際の物語内での解決法がはるかに簡単であったなら、どう思うでしょうか。

上記のRPGの例えをそのまま使えば、「魔王を倒せ」という課題が、勇者の攻撃が魔王の急所に入って一撃で終わってしまった!みたいな解決方法でもって終わったのなら、誰もが「あっさりしすぎている」と感じると思います。その「あっさりしすぎている」の感覚は、受け手が予想した解決難度と実際のそれとのギャップによって生まれていると言えないでしょうか。

私は結ルートに対し、正にこの「あっさりしすぎている」の感覚を抱きました。そしてその後に出てくるのが、冒頭からずっと繰り返している主張「もっと苦悩するべきだ」です。苦悩するべきだと言える理由は、苦悩することによって何らかの良さ(これから明らかにします)が生まれると考えているからです。

これらを記事内のこれまでの流れを踏まえて言い直しますと、まず私は結ルートの課題と解決の展開により苦悩モノサシを取り出しました。それによって測れる良さが結ルートには欠けています。その原因は「あっさりしすぎている」からです。この解決は「もっと苦悩するべきだ」によってされる…少なくとも、私の苦悩モノサシが測る良さは苦悩によって生まれる…ということになるでしょうか。

この「あっさりしすぎている」からの「もっと苦悩するべきだ」という流れが、ちょっと重要です。

というのも、ただ単に「もっと苦悩するべきだ」というのではなく、「あっさりしすぎている。こうではなくて、もっと苦悩するべきだ」というからには、その「もっと苦悩するべきだ」によって付加される何らかの良さが、あっさりしすぎていることによって失われている良さでなくてはならないからです。

もし私がこれから主張する苦悩によって生まれる良さが、あっさりしすぎていることとは特に無関係な良さであるならば、あっさりしすぎている現状を変えて選ぶものとして苦悩を持ってくる必然性がありません。したがって私がこれから主張する苦悩によって生まれる良さは、それがただ単に良いことであるだけでなく、あっさりしすぎていることによって失われているものであることも同時に説明する必要があります。

ではそのあっさりしすぎていることによって失われ、そして苦悩することによって生まれる良さとは具体的には何なのか。これを考えてみます。

先に保険をかけておきますと、その内容自体はあんまり大したことではありません。ただいずれも私が苦悩モノサシで測る上ではとても重視している要素です。

達成、興味、複雑さ

私があっさりによって消え、そして苦悩によって生まれると思う良さは3つあります。

1.達成の感動

2.興味の喚起

3.複雑さへの踏み込み

私は苦悩モノサシによって作品を測るとき、これらをとても重視する立場をとることがあります。そして『アオナツ』はそのような作品であり、かつこれらの良さが無い作品であるため、評価できません。

ひとつひとつ、解説します。

達成の感動

まず最初に挙げられるのは「達成の感動」です。これは具体的に言うと「苦悩を乗り越えて課題を達成することによって生まれる感動」です。

これに関しては細かく説明する必要はないでしょう。人はみな苦悩を乗り越えた先にある達成に感動します。あらゆるエンターテイメントにおける不変の法則と言ってもいいかもしれません。

上記の結ルートのシーンは、結の課題解決があっさりしすぎており、苦悩を乗り越えるような描写がほとんどありません。厳密に言えばちょっと悩んでいるようなシーンはありますが、尺が足りないため伝わってきません。そのためあっさりしているように見え、だから達成の感動が不在で、そしてこれは苦悩を経る過程を組み込むことで生まれ得るものです。

もちろん、課題解決に必ず苦悩→達成の感動を付与しないといけないわけではありません。達成の感動は間違いなく良いと言えるものだと思いますが、だからといって物語に絶対に必要なものというわけでもない。

しかし、私はアオナツの結ルートに関しては、達成の感動を付与すべきだったと思っています。それはなぜか…というところまで掘り下げるべきなんですが、長くなりすぎるのと疲れてきているので、やりません。とても簡単に言うなら、結ルートは全編を通して課題→解決の流れに苦悩がなさすぎて、何かと悩むわりにはお手軽に解決するようなご都合主義が見えてしまうこと。その割には課題解決の証として手に入れたものを価値あるものとして描いていることが挙げられます。

興味の喚起

次に挙げるのは「興味の喚起」です。もっと具体的に言うと「受け手に『この物語の続きが気になる』という気持ちを起こさせること」です。これもまた細かい説明は必要ないと思います。ほとんどの人にとって良いものであるでしょう。

ではなぜキャラが苦悩することが興味を喚起することに繋がるのか。

ある課題の前でキャラが苦悩するとは、つまりその解決法が見つからないか、あるいは見つかったとしても簡単には選べないなどの理由から、解決に至れずに苦しんでいることを意味するでしょう。もちろん他の理由で苦悩することもあるでしょうが、いずれにせよそこには簡単に答えにたどりつけない何らかの事情がある。

そうしてキャラが苦悩してしまうような何らかの事情が立ちはだかるとき、同時に受け手には「キャラはこの課題をどのようにして解決するのか?」という疑問が生じるでしょう。その疑問はそのまま「この先どうなるんだ?」という興味に直結する…というのが私の考えです。

ところが課題解決の過程があっさりしていると、少なくともこのような形での興味は呼び起こされません。なにせあっさりと解決しているのですから「この先どうなるんだ?」なんて思いようがない。

もちろん、全ての課題に対して毎回苦悩させる必要はないと思います。しかし結ルートは全編を通して課題解決の流れがあっさりしています。そうして達成してばかりの物語には緊張感もサスペンスもなく、退屈です。

とはいえ、物語への興味を引き起こすのは苦悩だけではありません。また必ずしも「続きが気になる」という形での興味が必要だとも思っていません。例えば『サザエさん』や『ご注文はうさぎですか?』のような作品は、キャラクターが本気で苦悩するようなシーンはまず描かれないと思いますが、しかし大人気の作品です。そこにはここで私が主張した内容には当てはまらない面白さがあるのでしょう。結ルートもそのような面白さを提示できていればよかったのですが、少なくとも私にはそれは感じられません。

複雑さへの踏み込み

最後は「複雑さへの踏み込み」です。具体的に言うと、ちょっと難しいですが「簡単には答えの出ない領域へと物語を進めること」でしょうか。

キャラがある課題の前で苦悩するということは、答えへたどり着くのが簡単ではないことを意味します。しかし物語としては課題を解決しなければならない。あるいは解決しないことを選ぶ可能性もありますが、いずれにせよ苦悩する姿を描きつつも、そこから何らかの答えを選ぶ姿へとどうにかしてつながなくてはいけません。

では、どうするのか。そのキャラはどのようにして苦悩するほど難しい課題に答えを出すのか。キャラの苦悩を描く物語は、この難題へと挑むことになります。そのとき、作り手もまた簡単ではない領域へと踏み込むことになる。その簡単ではない領域への踏み込みを「複雑さへの踏み込み」と言っています。

上記の結ルートのような「友達に『そんなことないよ』と言ってもらって解決」は簡単で良いですが、しかし簡単すぎます。受け手すらも答えの見えない領域へと誘うような、難しい部分への進展がありません。あっさりしすぎていて興味がわきませんし、答えにたどりつくことによる感動もありません。

ただ書いていて思ったのですが、私はこの「複雑さへの踏み込み」を、それ自体が何らかの良さであるというよりは、もっと単純な評価点として見ているのかもしれません。つまり難しいものを描こうとしているのは、それ自体が私にとって評価の対象になる…みたいな感覚です。

とはいえ、当然モノサシを変えれば評価は反転しうる。

ここまで、私の苦悩モノサシを使って結ルートにどのような良さが欠けているのかを書いてきました。

…が、ここで注意しなくてはいけないのは、まずモノサシを変えれば当然この評価は大きく変動するということです。

私は私の基準によって苦悩モノサシを取り出し、そのモノサシによって測れる良さが無いからこそ本作を評価できないとしますが、とうぜんこれはモノサシが異なれば反転すらし得るでしょう。例えば「キャラクターに課題をしっかり与えつつも、しかしあまり苦しませすぎずに、あくまでも爽やかに解決する姿が良いよね」みたいなことも言える。そこには苦悩によって生まれる達成感などが欠けてこそいますが、それを重視しないならば欠けていても別にいいし、重視するかしないかはプレイヤーの自由です。

またもう一つ考えなくてはいけないのは、はたして『アオナツ』に私の苦悩モノサシを当てることが適切であるのか?ということです。

ただ確かに言えるのは、『WHITEALBUM2』しかり『Fate』しかり、同ジャンルの名作には、苦悩モノサシで測られる良さを感じられる作品がいくつもあったということです。だからといって『アオナツ』も同じモノサシで測ることが正当化されるとは言いませんが、私がこのジャンルに対して何かと苦悩モノサシを取り出す理由はこれが大きいと思っています。

終わりに…と言っても特にない。

今更『アオナツ』をレビューしてもな…と思い書き始めたんですが、ずいぶん苦労しました。

当初の予定では全ルートに対して文句を言うつもりで(本当はまだまだ言いたいことがある)いたんですが、疲れてきたので結ルートだけで辞めることにしました。

書いている内容も、しょうじき当たり前のことをずいぶん回りくどく言ってるだけだな—と思っています…が、こういうことを「当たり前だよね」ではなく、しっかり理由を自問自答してみることは無意味ではないはずです。自分がどういうモノサシで作品を見ているのかと、それによる問題点が、本記事を書く前より鮮明になっています。

『アオナツ』は決してオススメできる作品ではありませんが、萌えゲーアワードにてシナリオ賞を受賞するなど世間からの評価は高いゲームですので、触ってどう思うかを固めることには意義があると思います。まぁ戯画が活動を終えてしまったので、中古を除くと全年齢向けコンソール版しか選択肢がないのですが…。