「差別か、差別ではないのか」と問うことは、危うい。

当ブログでは本記事のひとつまえに「『いちばん美味しいゴミだけ食べさせて』は差別か、差別ではないのか」という記事を公開しました↓

本記事はその補足です。そのため前回の記事を読んでからこちらを読むことをオススメします。

当ブログでは、内容的に繋がりを持つ複数の記事というものをこれまでほとんど書いたことがありません。そういう記事は読むのも書くのも大変ですから。

それでも今回例外的に書くことを決めた理由は、前回の記事が、特筆しておかねばならない危うさを持っていることに私自身が気づかず、公開ボタンを押してしまったためです。しかもこの危うさは前回の記事が目的としていることに真っ向から対立するものです。これを補足せずに済ませるわけにはいかないでしょう。

その危うさとは何かと言いますと「差別か、差別ではないのか」と問うことそれ自体が持つ危うさです。これは特に差別を受ける人たちに向けられます。

あの記事は『美味ゴミ』を差別ではないとする私の考えを説明しつつも、一方で「社会的意味説」から差別性が説明可能であるということを語りました。だから私の中には当然、差別を受ける人たちを守ろうという意志があるわけですが、しかし私は、そもそもあの記事全体が、被差別者たちを踏みつけするかもしれない危うさを孕んでいることに、全く気付いていなかったのです。

ではその危うさとは、誰に、どのようにして現れるものなのか。今回はこれについて。

「それって差別なんですか?」と問うことの厳しさ、残酷さ、暴力。

私がした「差別か、差別ではないのか」という問いかけは「これは差別だ!」という主張を懐疑します。この懐疑が危うさを持っています。

懐疑は「これは差別だ!」と訴える被差別者に対し、それが本当に差別であると説明することを求めるでしょう。しかし、私自身が身をもって知ることですが、何かを納得してもらえるように説明するのは難しい。そもそも前回の記事自体が、私が持つ数々の特権を最大限に活用したうえでようやくひねり出せたものです。そして被差別者は、私が持つような特権を社会構造の問題により与えられていないことがある。「差別か、差別ではないのか」の問いかけは、そのような立場にある人からの訴えに懐疑を向け、説明を求めてしまう。

前回の記事のタイトル「『いちばん美味しいゴミだけ食べさせて』は差別か、差別ではないのか」という問いかけは「『美味ゴミ』を女性差別だと言う人がいるが、本当にそうだろうか」という懐疑から始まっています。懐疑は記事内ではあくまでも自問自答的に向けられていますが、しかし問いかけは文脈から切り離され、それ単体で「差別だ!」と訴える人に対しても向いてしまうでしょう。たとえ私にその意志がなかったとしても。

そして「差別だ!」と主張する人への「本当に差別なのか」という懐疑は、それが差別であることの説明を求める。懐疑する人に差別であると納得してほしいのならば、何か説得力のある理由をつけての説明が必要になるからです。

しかし、特に疑っている人に対して納得してもらえる説明と言うのは、とても難しい。この大変さは私自身が身をもって知るところです。というのも、当ブログで何か主張をするときは、なぜそういう主張をするのかを納得してもらえる=疑っている人にも分かってもらえるよう、私にできる範囲でのなるべく丁寧な説明を心がけているからです。もちろん何を説明するかにもよりますが、これはメチャクチャ大変です。

それでも前回の記事では、差別ではないと言える理由と、もう一方の差別だと言える理由を何とか説明しました。もちろん説明には穴があるでしょうが、それでも私にできる範囲を尽くしたつもりでいます。

つまり私は、とても難しいことである「納得してもらえる(かもしれない)説明」というヤツを何とかやってのけた(つもりでいる)わけです。

しかしこれは、私の努力の結晶とか、全然そういうものではありません。

いや全く努力がないとは言いません。ですがそれ以上に重要なものがあります。それは特権です。私に与えられたいくつもの特権が、私にあのような説明を可能にしたのです。

気がつけないほど当たり前に特権に囲まれている、私。

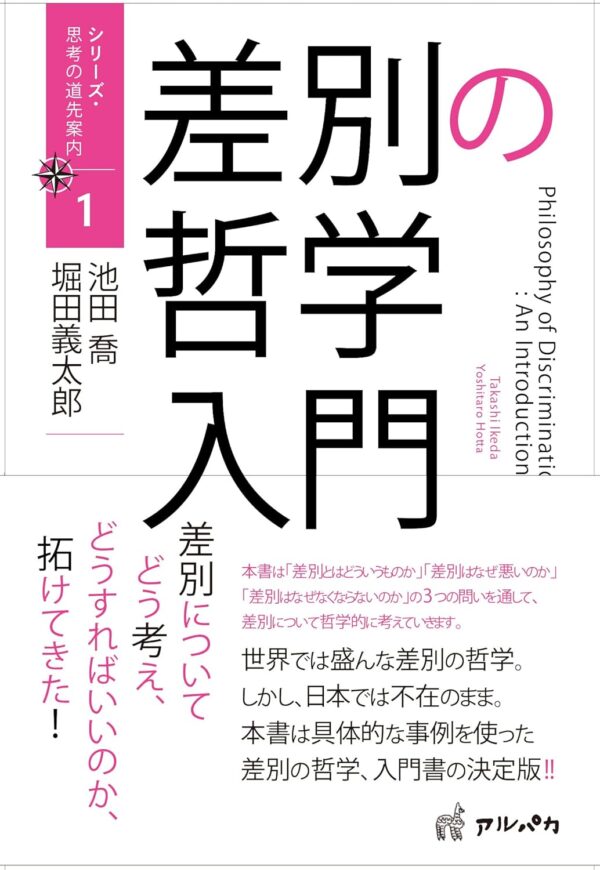

前回の記事が『差別の哲学入門』という本をガイドにしていることは、記事内で散々繰り返しました。

しかし実際に本を読んでもらえれば分かりますが、はっきりいってガイドなんてもんではありません。だから私は『差別の哲学入門』に出会えなければ、あの説明は決してできませんでした。個人で考えてあの域に至れるとは到底思えません。

では私はどうやって『差別の哲学入門』と運命的な出会いを果たしたのでしょうか。

これはごく単純で、図書館です。いつも行っている図書館で何度かこの本を見かけていて、前回記事のテーマにぴったりだと思ったので借りてきました。それが大当たりだったというわけです。つまり前回記事は図書館での『差別の哲学入門』の出会いがなければ有り得なかったわけです。

しかしここで疑問に思います。図書館なんて場所で本と幸運な出会いを果たした私は、強大な特権をもった人間なのではないでしょうか?

というのも、図書館はだれにでも利用可能な施設ではありません。

もちろん制度的には国民、あるいは市民には誰にでも開かれています。しかし一方で地域ごとの図書館の数やアクセスのしやすさ、また資料(つまり蔵書)数には大きな差があるでしょう。だからいくら制度的に開かれていても、たとえば移動が難しい人や日本語を読めない人、仕事や生活が忙しくて行く時間を確保できない人と、そうではない私のような人間とでは、どれだけ利用できるかの実態が全く異なる。

そして私は、かなり図書館を利用しやすい環境にいます。その意味で特権を持っていると言える。

まずこのご時世にあって人口が増加傾向の街に住んでいます。だからでしょうか、家の近所には市立図書館の分館がいくつもあって、資料もかなり充実しているのではないかと思います。欲しいなと思った本は、検索してみるとだいたい図書館にあります。予約すれば待ちがない限りは1~3日くらいで届きます。また私にはパートナーや子どもがおらず、一人でなら幾許かの贅沢が許されるだけの賃金を貰える仕事にも就いています。だから休みの日は時間の余裕がたっぷりあります。そのうえ最寄りの分館は歩いて行ける距離にあり、歩行に障害がないので、私は多くの本を、極めて低いコストで手に取ることができます。このブログのほとんどの記事が、そうして手にした本を下地にして書かれていることは言うまでもない。

この恵まれた立場は、決して努力して手に入れたものではありません。こういう地域に住んでいるのも、こういう体に生まれたのもたまたまですし、今の会社にはコネをつかって転職しました。逆境を乗り越えて手にしたとかではない。図書館の利用のしやすさも、本をじっくり読む時間の余裕も、何となく生きていたら、いつの間にか勝手に与えられていた権利です。

そして私はそういう権利の上で利用している図書館で『差別の哲学入門』と出会った。これがなければ前回記事は決して書けませんでした。

つまり前回記事で私がした説明は、私がもつ種々の権利のうえに成り立つものです。この権利は誰にでも与えられるわけではない、特別な権利=特権です。その特権があってようやく書けたのが前回記事です。「差別か、差別ではないのか」という懐疑が求める困難な説明を、特権をフル活用することでやっとできた。

しかし前述のとおり、懐疑は特権を持たない人たちにも容赦なく向けられます。少なくとも私よりは特権を与えられていない人たちに対して、全く等しく向けられます。

特権を持たない人の被害を疑い、説明まで求めるというのか

被差別者の多くは、少なくとも私よりは特権を与えられていないと思います。

もちろん「被差別者」と一括りにするのは危険です。差別は多くの場合、その人が持つ属性(性別、人種など)という特徴に基づいてなされ、そして人はみな多くの属性を合わせ持っていますから、ある場面では被差別者であっても、別の場面では差別者になったりする。そういう私自身も被差別者であり、同時に差別者である一面を必ず持っている。

だからより詳しく書けば、ある属性により被差別者になることがある人は、その属性により特権を与えられないことがある。例えば障害により図書館へのアクセスが難しい人は、少なくとも私と同じようには「図書館を利用する権利」を与えられていない。私はたまたま障害を持っていませんから、いつでも自由に、簡単に図書館に行き、読みたい本をタダで借りられますが、そうでない人もたくさんいる。その差の要因は努力とかではなく、どこにどのように生まれるかなどの本人にはどうしようもないものです。

そういう立場にある被差別者に対し、当の私自身は特権をフル活用したうえでやっと答えられたような「差別か、差別ではないのか」という懐疑を向けること、納得のいく説明を求めることは、とても厳しいことだなと思います。

特権を持てない人が私と同じように図書館で『差別の哲学入門』を借りようとしたって、図書館へのアクセスや文章を読むこと、または主張をすること自体が難しければ話は全く変わってきます。

Amazonで買えばいい!という意見もあるかもしれませんが、『差別の哲学入門』は2000円以上しますから、決して安い本ではありません。本一冊にそこまで出せる余裕なんて、ある人のほうが珍しいと思います。また本を一冊読み切るのはとても大変ですし、それに基づいて何かを説明するのはもっと大変です。多くの時間や心の余裕が必要になる。

私はそういうことをいくつもの特権の上で、やっとできています。タダで教わった日本語を読み書きする能力とか、たまたま生活しながら本にお金を出せるだけの収入を得ていることとか、休みの日には一日中モニターに向き合い、また本を読むことにたっぷり時間を使える余裕とか、そういうものの上で、です。

といっても、その何もかもが特権だけで与えられるわけではありません。なんでもかんでも特権で説明すれば、それはあらゆる努力を軽視することにつながりかねない。だから私も努力はしていると言います。しかし努力の下地であるスタートラインが特権の有無で大きく変わることは間違いありません。

もしこの特権がなかったら…きっと私は今も「差別とは何か」を抱えたまま迷っていたはずです。これだけの特権を前提にしてやっと答えられるようなことを、特権を持てない人に向けるのは、厳しいことだと思います。あの問いかけにはその恐れがありました。

更にこの懐疑は、残酷でもあると思います。「差別だ」という被害を訴える声への「本当に?」という懐疑は、その被害を訴えるもの自らに被害を疑わせよう1ともするでしょう。自分が感じている被害は間違いなくそこにあるはずなのに、それを疑われる。これを説明しようとするとき「これは差別ではないのかも」という考えを、仮にでも持たなければいけないかもしれない。やがては被害を訴えようという意思自体を縛り付ける恐れすらあるでしょう。なぜ今苦しんでいるのは事実なのに、それを人からも、自らすらも疑わなければいけないのか。その意味で、この懐疑は残酷です。

そんな懐疑が、本人にはどうしようもない理由によってついた社会の不均衡の中で、持つ者から持てない者へと向けられる。

もちろん、被差別者の中には私などよりはるかに雄弁に答える人が数多くいるだろうと思います。

ただできない人もいる。それは本人の努力不足とかでなく、問題だらけの社会構造2から生まれる不平等によってです。差別を訴える声は、多くの場合、その不平等の中から上がるでしょう。そこに「差別ではないのかも」という懐疑を向けて、私はこれに特権というゲタを履いてやっと答えられました。しかし懐疑は、どう頑張ってもゲタを履けない人にも容赦なく向けられる。本を入手したり、読んだりすることが難しい人にも、日々の生活をこなすだけで苦しい人にも。

私は差別を受ける人たちに味方をするような口ぶりでいて、その実、いくつものゲタを履いたうえでやっと口を開けていることに全く気付かず、当の被差別者に厳しさを突き付け、残酷さを味わわせる…そんな危うさがある懐疑を主張をした。

これに全く思い至らないまま、あの記事を公開しました。

もちろん「差別だ!」という訴え全てを鵜呑みせよという話ではない

とは言っても、不均衡の中から上げられた全ての声を鵜呑みにせよ、とも思っていません。

行き過ぎた訴えを盾のように利用し、これまた行き過ぎた対応を押し通そうとする動きもあります。このような声に対しては懐疑を促したり、問題の適切な切り分けを求めるなどする必要があるでしょう。

では実際に「差別だ!」と訴える声を見たとき、私たちはどのようにして判断をすればいいのか…これはとても難しいことだと思います。私はうまくやれる自信は全くありません。

だからこの記事で主張したいのは、実際にどうこうしろという具体的な行動ではなく、「それは差別か?」と懐疑することの危うさの認識です。その懐疑が自らに向かい思索をするぶんには、各々が好きなだけやればいい。しかし他人に向けることには十分な慎重さが求められる。これを補足しておきたい。

本来であればこのことを、前回記事の中で書くべきでした。しかしそれができなかった。あの記事は私なりに、差別を受ける人たちの味方になりたいという気持ちで書きました。ですが、それが全く逆の意味を持つ恐れがあった。

だからこの記事を書きました。

【終わりに】どう頑張っても、危うさは避けられない…けれども。

危うさを持たない主張は不可能であるのかもしれません。それが差別などの重大な問題ならなおさらです。何かを説明すれば、同時に必ず何かが漏れ出る。恐らくそれは無限に続くでしょう。少なくともいち個人ブログには手におえない話です。

しかしだからといって何もしないという判断も妙な話。特に今回は目的とは全く逆の方向への危うさを含んでおり、自らもそれに気づいていなかったということに危機意識を持ちました。

今後も自分を更新しながら続けていきますので、まぁよろしくお願いします。